《汉字与东亚文化》[韩] 金文京

如果有觉得内容有问题或者我概括得有问题的请纠错。

下文年份略,可以自行看书。

引入

这里先为书纠个错:阿尔泰语系已经被否定了;语系与语言类型没有必然联系。

东亚各国的人民在民族、宗教、语言、世界观、政治立场上都有很大差别或分歧,为了概括他们的文化共同点,就不能用这些方面的要素。日本学者首先提出“汉字文化圈”的概念,然而,尽管汉字确实成为东亚各国的文化的一个纽带,但若考虑与文字相关的其他语言学概念,包括读音和语法,还有汉字在文章中的应用,这些在各国就有很大不同了。这本书要讨论东亚各国是如何引进汉字并对其加以改造与吸收的,就要同时分析汉字背后更深层的文化和历史因素。

汉字和各国本土语言之间的纽带,除了本土语言直接模仿汉字读音,吸收为“外来语”以外,就是训读。“训”即为“训诂”。

日语训读

概况与发源

日语的训读分为两类:くんよみ和くんどく。くんよみ就是用汉字意义对应固有词来读汉字,くんどく则是通过改变整句汉文中的语序使其符合本土语言语序。在解汉文时,日本人会加上返点(返り点)、振假名(振り仮名)和送假名(送り仮名),然后用日语的方式读,这就是書き下し文。

くんよみ直接用日语读汉字,而不是以注解形式出现,作者认为这是因为缺乏交谈机会,没必要练好发音,翻译可以代替本音。

日本训读的源头是模仿中国古代的佛经汉译和训诂。佛经汉译时,先用汉语音译再意译,日语也可以这么搞(只不过是反过来用汉语音译日语);同时也把梵语的 SOV 变成 SVO,日语就再返回来。 $$ \begin{matrix} &用汉字表记&&用汉字表记&\\ 梵语&\longrightarrow&汉语&\longleftarrow&日语\\ 多音节&&单音节&&多音节\\ \rm SOV&&\rm SVO&&\rm SOV\\ 屈折&&孤立&&黏着 \end{matrix} $$ 语言特征上的对称性给人一种梵语和日语的对应感,造成了翻译、文本表记方式的对称性。在意识层面的影响后面再提。

这里的模仿还可以具体到符号。返点包括レ・一・二・三・上・中・下,其中レ点源于中国古代用于订正笔误颠倒所用的“乙”符号,这个符号也演化成现在修改文章用的对调符号。一二三也在陀罗尼中有见到。

佛经汉译日译的过程中产生的另一个研究是悉昙学——研究字母的学问,这导致了五十音图的产生。作者认为,佛经汉译时的标准固定音译汉字,是假名的来源。

从意识层面讲,首先,佛经里说,佛可以用各种语言讲法,正本以外的文章也算佛说,这保证了梵汉和汉和翻译的基础,也同时造成了伪经的泛滥。其次,梵语和日语(在表征上的)相似性,使古代日本人产生了梵和同类说、本地垂迹说和反本地垂迹说,用汉字表记日语对应成了陀罗尼。日语用汉字和假名的标记方式的意识根源也在于——与梵文产生对应。这个意识的背后,根源是古代日本大量学习中国文化,但为了保留自己的本土文化,需要与中国文化有一定抗衡的思想,这就要借以印度的佛教这一较远的文化。

日语训读的演变

汉字的くんよみ,以及汉文的くんどく,都是日本人学习并吸收汉字文化,再将其变为自身文化的方式。它们逐渐从理解汉文的工具,转变为独立的文体。

日语训读的演变:口头训读→包含语顺符(数字、句读点)和送假名(万叶假名)的早期训读体系→ヲコト点→角笔→接近现代的汉文训读

ヲコト点源于中国的用于标注破音字声调的圈发,利用不太占空间的点符号在字周围的不同位置和形状,区分不同的助词。不同宗派的点图是不同的,是保密的。而新佛教的兴起、武士阶级掌权导致的知识掌握格局的变化、木版印刷的使用,导致ヲコト点的衰落,变为类似现在的训读。另外,大量禅僧留学导致了直读思路的产生。直读的一个论点是助词也有重要的语义语感作用,以及为了“复文”。推崇直读在客观条件上是由于与中国人交流变频繁,在意识上也是受到了朱子学的影响。

到后面到了训读废止论、训读无用论的地步。要么直读,要么完全译成日语。当然训读的影响还在,实践上总是无法完全摒除(一斋点)。

开放与外国交流后,训读被用于其他语言间的转换。同时直读指向了将汉语作为外国语学习。而军国主义则推崇汉文训读。

五最后一段总结还是挺全面的。

朝鲜语训读

概况

古代朝鲜半岛也有汉字训读,经典的《千字文》音训并读流传至今。关于句子的训读,新罗时期的训读也是用汉字省笔和倒读符号,还有一种是角笔写的训点。根据史料史实的一种推测是,训读是从新罗通过佛经传给日本的。朝鲜王朝时期也是有类似的训读。发明谚文后,有一类对汉文的《谚解》,是用悬吐(也叫口诀,句末加吐即助词)加朝鲜语翻译(也是汉谚混写)。训读到谚解主要是对佛教的抑制。

近代由于日本的占领,朝鲜使用汉谚混写,甚至出现汉字训读的提议。

日朝训读的对比

| 日本 | 朝鲜 | |

|---|---|---|

| 佛经 | 训读 | 训读 |

| 儒学与朱子学 | 直读与日译 | 汉字音与谚解 |

早期诗歌的记录方式:

| 日本 | 朝鲜 | 越南 |

|---|---|---|

| 和歌 | 乡歌 | 诀 |

| 用万叶假名表记日语 | 用汉字表记朝鲜语;试图译成汉诗 | 用喃字表记越南语;从汉文翻译而来 |

日本和朝鲜的训读后期发展不同,有与中国交流程度不同、佛教兴衰程度不同等客观原因,也有由地理、政治等原因导致的国家意识的原因。日本主打一个“对等”,把天竺、震旦、日本对等起来,把汉文和训读体对等起来。而朝鲜无法这样,则是“自居中华”(至于这个意识如何和废直读联系起来,书中没给出答案,这个有待进一步研究)。

其他语言

契丹语有训读现象,无书面训读符号。回鹘语有训读现象,以及汉字音加翻译的解汉文形式,但无训读符号。越南语有训读现象,用喃字表记固有词,有汉字音加翻译的解汉文形式,无训读符号。

汉语也处在变化之中(除了本身的变化,主要还有是北方游牧民族语言的干扰),不仅是语音、词汇,也包括语法,因此不同时期的人们都会用当时的词汇、语法去翻译更早期的文章,叫做“直解”。尽管不至于训读,但人们在脑中已出现间接的“翻译”过程。

与汉字相关的文学

汉字在书面上连接了东亚各国。尽管发音、解汉文的方法各异,但书面汉文(以及汉诗)在各国都是一致的,这也为“笔谈”提供条件。从另一角度来说,从语音出发的汉诗的格律要求就变成了人为规定。

古代汉文本身也有很多种类,包括骈文、散文、吏文、尺牍文、佛教汉文、诗、词、曲、白话文学等等。那这些不同的文体对其他各语言也产生了不同的影响。

介于正规汉文和其他本土语言之间的,是变体汉文。主要包含受水平所限夹杂不正确用法、本土词汇(汉字写法),影响质量的不成熟的汉文,以及刻意使用本土语言语法词汇的拟汉文。

比较正规的变体汉文有:日本的宣命体、候文、書き下し文、漢文訓読体,朝鲜的吏讀文,蒙文硬译体和汉儿言语。

其他用汉字表记的本土语言的文体就不记了。

日本的初高中教育里国文会学汉文,也会单独学汉文。韩国在高中,汉文和中文并列为外国语。越南不学。

附:东亚各语言历史表记方法

日语

日语最早是直接假借汉字表音,即万葉仮名(实际上万叶假名里也包含少量训读的情况,例如女、止、部)。

平安时代开始使用假名,平片假名分别由万叶假名的草书和部分演化而得。一开始没有统一规范,所以一音有多种表记,相对于现在非标准的假名被称为変体仮名。同时尽管当时语音上已有浊音、拨音、促音、拗音,但表记上没有,浊点是几百年后才有的。

从那时开始,除了部分纯平假名文章,日语大部分由汉字假名混写文(漢字かな交じり文)记录。

由于语音变化,战后政府发布了現代仮名遣い,调整了正字法(拨音小っ、拗音小ゃ行、四つ仮名、废ゐゑ、非开头は行、助词はを、长元音)。

战前后政府发布了《当用漢字表》《常用漢字表》,规定新字体。

朝鲜语

朝鲜语最早也是一样,即吏讀(名称有很多,比如吏書、吏吐、鄉札等)。不同的是,这个吏读不仅包含用汉字表记助词和固有词,也包含对汉字的训读,而且在谚文发明后仍在使用。

14 世纪世宗发布《训民正音》后开始用谚文(一开始就叫언문,한글这个名字是 20 世纪才有的),用谚文给汉字注音,也有汉谚混写(國漢文混用),类似日本,也有妇女儿童写的纯谚文文章。

然后说日据时期的汉谚混写主要是日语的影响,这个我不是很懂。战后,民族主义就推崇废除汉字(韓㐎專用)。朝鲜在金的指示下马上废除了汉字,但保留汉字教育;韩国朴实行了韩文专用政策,70 年至今汉字使用基本是递减趋势(有起伏)。谚文方面政府也颁布了正字法,相对于古代主要是去掉了ㅿㆁㆆㆍ等已合并的发音表记(不过这个其实是先前已逐渐消失的),规定紧音的写法、收音双收音,还有隔写等。

越南语

越南古代的官方长期都是用汉文,而民间有假借汉字,并创造喃字。十七世纪西方传教士创造了越南语拉丁字(𡨸國語),后续法国殖民政府推行之,并禁用汉文和汉喃文。我看到过一个比较有意思的是胡志明的汉字和国语字混写。现在越南不用汉字和喃字,也基本没人认识了。

例

| 日语 | 朝鲜语 | 越南语 | |

|---|---|---|---|

| 音读 | 漢 | 文 | 國 |

| 假借 | 安 | 隱 | 沒 |

| 训读 | 山 | 桑 | |

| 国字 | 凪 | 乭 | 𡗶 |

其他与汉字相关的文字包括契丹大小字、西夏文、女真字、女书。

值得注意的是,关于日朝的训读、汉和/谚混写的问题,假名/谚文的问题,知乎上有不少以语言特征对应表记可行性为理由的分析,这是倒置了因果,是很片面的,应当排除。

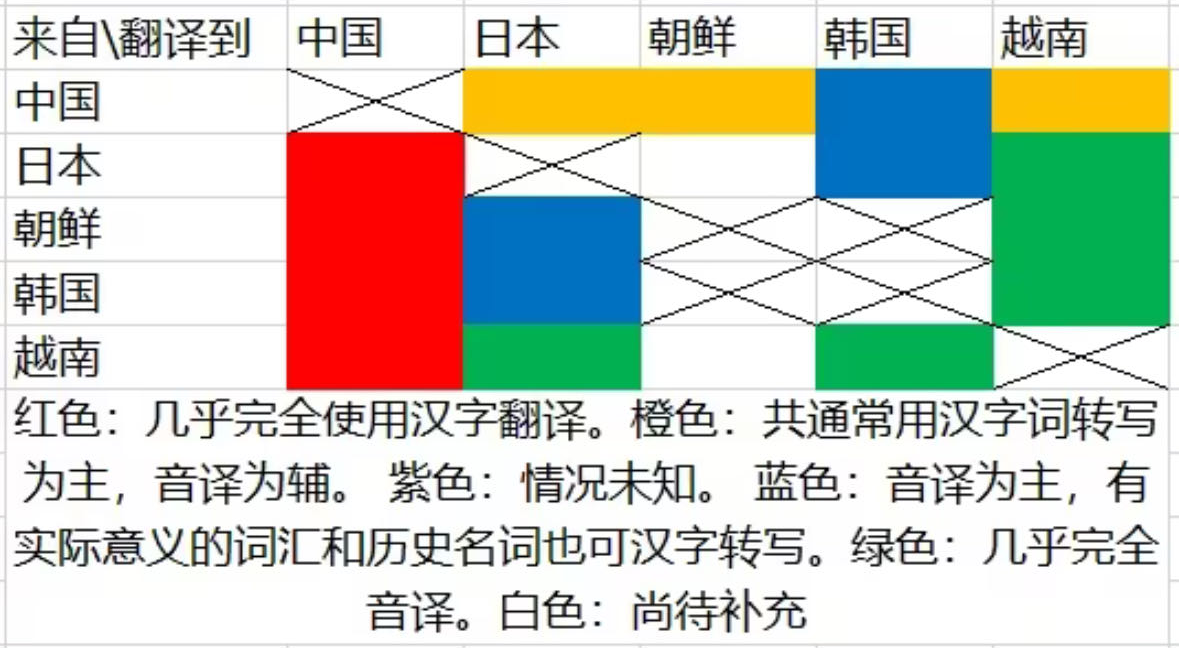

附:东亚各语言之间人、地名互译方式

取自知乎的某个帖子,但是原作者我目前找不到了。

音译目前对方语言的发音的,叫“现地音”。韩国主张用现地音(例如베이징、도쿄),反正我感觉很难看。

延伸阅读

日语历史(宝藏)

金文京教授的讲座(直接 b 站搜也行)

汉字古今中外读音查询(王赟 maigo 有许多关于汉字文化圈语言的回答)

日语古代汉字音随便哪里都能查到,无非就是用历史假名遣。越南汉越音和喃字字典也容易查到。

思考

在上面的分析中我们会发现,除了佛教、儒学、朱子学、和古代中国的交流这些文化交流以外,还有一个很大的因素就是各自的民族意识。各国面对汉字的态度,其实就是在学习中国文化与保留本族文化之间不断摇摆,达到一个变化中的平衡。尽管当今,社会上的、国家间的问题其主要因素是利益,但政治、文化、历史因素也是不可忽视且融为一体的。所以我觉得,这本书的分析其实可以启发我们对这些问题的思考,思考我们对一些事情定性的判断标准是什么。当然不能完全类比汉字(汉字的属性比较单一),但至少能提供一个角度。

思考会持续更新。