前言

我是一名孤独的 OIer。

OI 对我来说,是数年如一日,两点一线的封闭训练,是光阴飞逝,稿纸如流水的独自思索。不同于其他 OIer,我的训练几乎是与外界隔绝的,不仅是空间上的隔绝,更是信息上的隔绝。我的教练并不精通编程。我无暇参与各校甚至各省 OIer 之间对于具体知识和题目的讨论(在 U 群上参与关于学术的总话题数为 4 次),也无机会了解和借鉴他人对于信息学学习的认识和策略。甚至于集训和讲课,对我来说都只寥寥地存在于数年前的回忆中。我所能学习的,只有那几份高深莫测的集训队论文和良莠不齐的网上博客中那些静止而晦涩的文字,剩下的,便是无尽的思考,跌倒与爬起。

事实证明,“与外界隔绝”并不会成为失败的理由——因为信息学是一门科学。通过自学和独立思考,我终能在时间的催化下找到问题的正解和进步的阶梯。在科学的训练思路和解题方法的培养下,我收获了属于自己的果实。可遗憾终究是遗憾。曾经在黑暗中摸索的我,多么渴望与外校 OIer 思维碰撞的火花,或是前人从高处射下的一道光,能带来耳目一新的洞见,使我收获灵光乍现的喜悦,激励我向前路迈进。然而事实却是,我的旅途中杳无人迹,只有那一场场 NOI 系列赛事,如灯塔般静静地伫立在远方,等待着时间将我匆匆推近,而后,匆匆离开。

于我来说,比赛或许不是一次“竞争机会”,而像是一场旅行,一场时空的旅行,一场心灵的旅行。前往那一处赛场,来一回争分夺秒的竞争,我看到的不仅是这城市绚烂的夜景,和千百同我一样为未来奋斗的 OIer,更是自己热血澎湃的奋斗和发光发热的生命,唯有在这时,我的精神不再游离,内心不再封闭,而是注满了勇攀高峰的动力。

我先前没有写博客的习惯,但我不希望那些记忆被时间冲刷殆尽。这会是唯一一篇关于我的 OI 生涯的完整且具体的叙述,也算是写给自己的吧。

本文以 NOI 系列赛事为主线,平时训练写得会较简略。

文中人名以拼音缩写为多,第一次出现或者 id 比较出名的可能会标最常用 id,赛事等也用缩写。大小写比较随意。

许多回忆不甚准确,若描述与你的印象有冲突之处敬请指正。

另外,如果你觉得有涉及到与你相关的内容(e.g. 关于你的叙述/你入镜了的照片)使你不舒服,请联系我修改。

第一场 NOIP 之前

小学三年级,我通过《啊哈 C》接触了 Scratch 以外的编程。

早早地写完作业。在家里那台笨重的,机箱上沾满灰尘的 XP 系统台式机前,我用单指敲击键盘,跟随书中的指示输入那些奇特的代码,开始了与电脑对话。在小小的绿色 IDE 窗口中,我反复打着用于查看输出的 #include<stdlib.h> 和 system("pause");,乐此不疲地制造迷宫字符画和 shutdown -s 的恶作剧。然后被快速排序一节中的小哨兵漫画吸引,又小心翼翼地照抄下一段并查集的代码,在运行成功后惊叹于电脑自动处理“等价关系传递性”的神奇。尽管那本进阶版的《啊哈!算法》对那时的我来说就如同天书,但我就是这样前前后后,不知疲倦地翻着它,我从中感受到了一种共鸣。

从 16 年开始,在学校兴趣小组,和一个叫爱迪斯的机构里,我初步学习了 Pascal、C、面包板电路和 Arduino 编程(也算是 C),并在 Arduino 电子控制方面做出了几个作品,这是所谓“创客”。我绝对想不到 2023 年第一次翻开《通用技术(选修)》时会发现有一部分自己在四年级学过并且忘光了…

我实在回忆不起来作为一个小学生的自己是为何被编程吸引的。或许是因为理性中对于自动化和抽象化天然的追求吧?

在宁波一个不很热闹的小广场旁的写字楼里,有个叫 cx 的机构。16 年暑假我曾去学过一个月的 Pascal,后来到别处改学了 C,再转成 C++。

2017 年 3 月,我作为唯一一个 C 语言选手参加了宁波市赛,因为不知道 freopen 爆零了。

17 年暑假,我又来到 cx,在听数学课的同时,也跟着 C 班学些算法。当时写过最长的代码是一份 89 行的普通堆。

当时的 cx 还很是热闹,NOIP 和省选赛季时的集训,近百人齐聚一堂,人头攒动,花花绿绿的电脑屏幕从早晨闪烁到深夜。在隔壁摸索着背包和 Prim 的我,时常透过门上的玻璃,瞥见那些初高中的学长们谈笑着涌出 cx 的教室和过道。一些陌生的名字也随着大人们的交谈传入我的耳中:xzt、lyx、yhx、pjq——那些曾孕育或绽放着的神话。

这是我 OI 的起点,cx 也是我将来 6 年训练的地方。

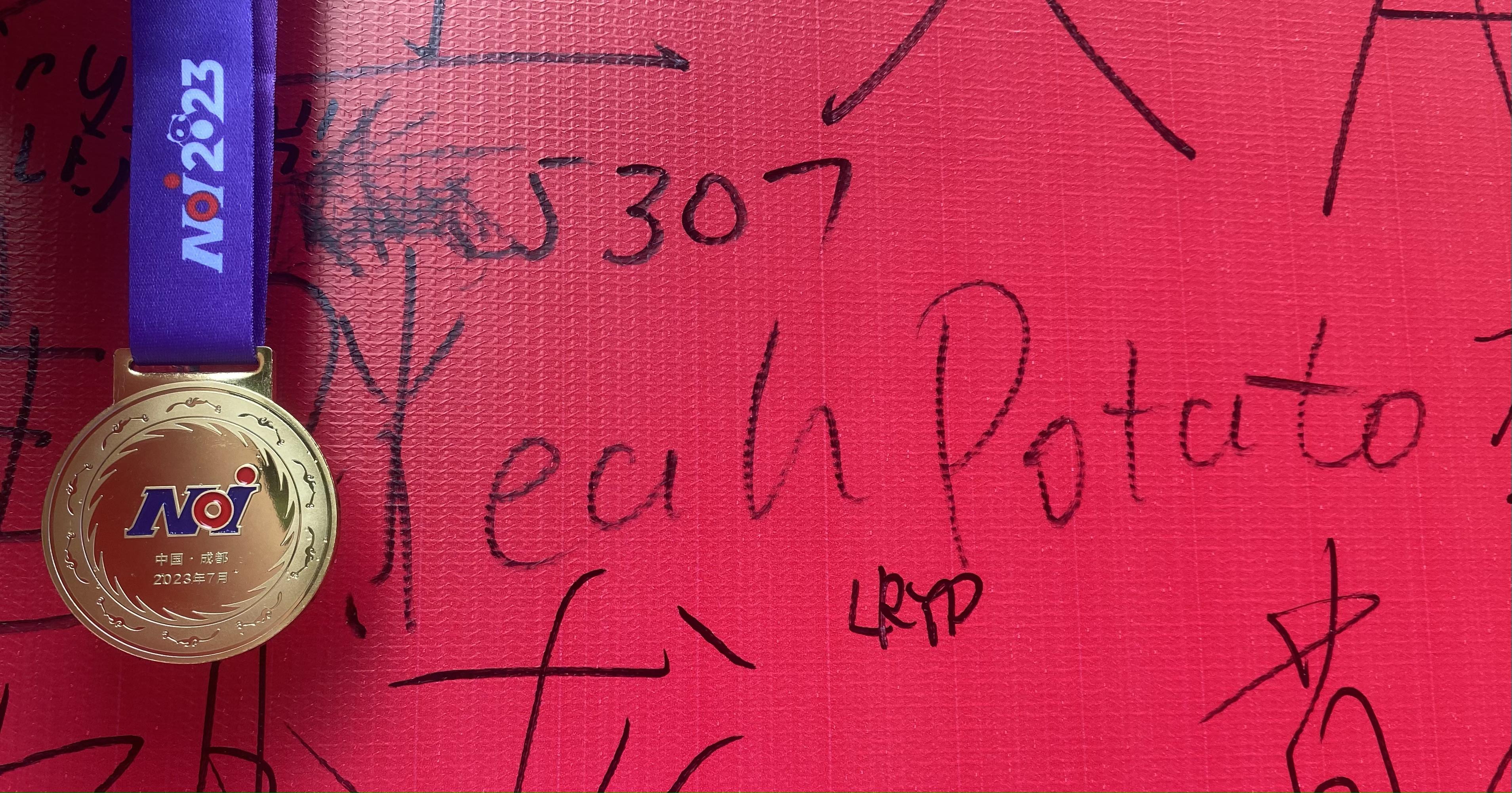

2018 年 2 月,我们考了一些 USACO 铜、银组题,开始学习初赛,也听了些算法和高中数学的课。那时隔壁班上有个比较抽象的同学,偶尔会在上课时突然大喊“呀!土豆!”“哇哈哈 AD 钙奶!”或是唱《歌剧 2》。这就是我的 id,YeahPotato 的来由。

3 月去体验了 ZJOI。4 月开始了短暂半停课,做了少量 NOIP 题,但大部分时间还是在做初中奥数和玩名字大作战。不久后,我确定了就读的初中,jc。

2018 年的暑假,我第一次尝试了 NOI 同步赛,分数当然惨不忍睹。我也开始跟着大家参加集训,当时讲课的有 小 R、Yazid、Kiana 等老师,我也认识了 ckw(chenkuowen01)、hzy(PYWBKTDA)、ljc 等大佬。同时由于小升初,一部分同学转到 jc、lq 等学校的校队,与我们分离。最后,cx 只剩下我、wt(James)、zrz(wishapig)、why(后 id 改为 hydd) 四个人。还有一些非长期停课的学长间断地和我们一起训练:zjn(GGAutomaton)、lkf(Creeper_LKF)、hgz、pa……19 年后他们中的许多都退役了。

在那些课堂与集训中,教练向大家介绍 OI 的概况、训练思路和方法,讲述竞赛生的思维优势和前路图景;他也说了一些很遥远的事,他说了金牌,说了清北、MIT,说了未来的一些事业……逻辑清晰,掷地有声的语言,将那些遥远的概念拉到我的眼前,使我开始考虑之前从未想过的事,关于自学和独立思考,关于思维能力,关于梦想与奋斗,关于理念与视野……如同清晨第一次望向窗外,新的观念和信息像阳光一般充满我的双眼,在那一年的时间里,我的思想发生了很大的变化,我周围的人们也是一样。

但在这光鲜亮丽的面对理想的口号背后,抉择总是现实而艰难的。从一名刚走出小学校园的普通学生,到 OIer,一切都必须推倒,再重建。不必说,那一年我以及我周围的人们做了多少的调整和改变,进行了多少语言和思想上的斗争。

最后,我们下定决心留在 cx,开始全力全停课训练。用一个形象的英语词组来说:I committed myself to competitive programming.

我的理由也很简单:我喜欢编程;我想参加比赛;我有了一个清华梦。

如今,写回忆录的我正坐在离当年集训大教室不远的地方,一切都已回归宁静,办公楼的射灯和机房的日光灯还是有些晃眼,洁净的地砖像曾经那样反射着光晕,满是划痕的墙面却已显示出经年累月的纷杂人事。在恍惚中,那些人们的言谈举止似乎还在我眼前活灵活现一般,那样的明快而充满朝气,使我心中涌起几丝怀念。在那个刚告别小学的夏天——那时的阳光很明媚,一切都满是清新与希望——和同学一起玩着 PVZ 和元气骑士的,稚气未脱的我,怎会料想到,自己将踏上一条特殊的路,会经历几遭酷热与严寒,直到所有人都散去,身边的故事都结束,我仍留在了这里,继续向前走着。

NOIP2018

开学,在 jc 报到后,我上了一周学,然后停课。

作为第一次参加正式赛事的选手,初赛前的一个月,我们进行了较高强度的初赛刷题。那本漏洞百出的第一版《信息学奥赛一本通(初赛篇)》,我们考完了它的模拟卷,把千奇百怪的题挨个错了一遍,错题本一页又一页,傻傻地记满了简单的知识点。

初赛在 yyhs,这是我第一次进入这所中学。我们聚在一个大阶梯教室里考试,这个阶梯教室我去过三次,第二次是 THUSC2024 时作为学生代表上台讲话,第三次是自己的毕业典礼。

可能是因为总结知识点和错题比较认真,也可能是受益于学习过部分线性代数和组合数学对思维的锻炼,初一的我拿到了不可思议的 $93$ 分(其实我感觉我在初赛上是有天赋的)。然而其他同学的估分不容乐观,返程的车中,凝固的空气使我感到压抑。

复赛前的训练,教练让我们复习模板、做历年的 NOIP 题的部分分。斗地主、换教室、愤怒的小鸟、天天爱跑步、逛公园、列队……先前只学了模板算法的我并不擅长运用,更不懂什么严格证明,不过也在似懂非懂中勉强写出了代码。几场模拟考我也考得不好。

考试是在 xj 的紫金港校区,我只报了提高组。那是我第一次,也是唯一一次在体育馆中进行省级比赛,赛场内人来人往,大屏幕上倒计时闪烁。我似乎也受到了这样的阵仗的激发,发挥得不错。

我当时写了 D1 的游记,放在云剪贴板里,格式比较难看:

昨晚没睡好...清晨的风挺凉爽的

这次竟然是笔记本,外接键盘、鼠标,不过都挺好用的。

这解压密码是什么鬼啊。。。拿到题,先整个过了一遍,然后就开始做T1——

积木大赛铺设道路,线扫就好了嘛,不过为了以防万一,还是打了个对拍。第二题想了比较久,证明了一个结论,然后发现是一个背包,然后加一个排序贪心,代码也比较短,主要需要注意的是多组数据。

T3的话显然不会做全解,然后就开始努(sang xin)力(bing kuang)地打部分分,一个预处理+暴搜,一个链(二分+贪心+线扫),一个$m=1$(树的直径),一个菊花图(二分+贪心+线扫)。4个$namespace$打得整个人都不好了。出来听$dalao$们说是什么二分套二分$log^2$的东西还有树形dp。。。

电脑Win7,跑的挺快的。考场上还发水和main包。场地挺大的,感觉一个蒟蒻坐在大佬中间好慌%%%

$\color{red}\text{预估分:100+100+55=255pts}$

假的,肯定是假的。。。

一起的dalao都比我考得高!o(><;)oo

那年的解压密码其实是纪念金庸先生的“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”。

D1 考完后去吃日料,还看到 kkksc03 在知乎上发 CCF 自己抄自己的段子。

D2 略难,我尽力将自己能想到的 $80+65+44=189$ 打了出来。$444$ 分的成绩对当时的我来说已是莫大的鼓励。wt 拿到了惊人的 $500+$,why 比我高一些,zrz 略低,但都拿到了一等奖。返程路上教练带我们去喜来登酒店吃自助餐,大家都很开心。

NOIP 后进入半停课的学校学习状态。

THUWC2019

虽然不是 NOI 系列,但也值得记录下来。

THU/PKU S/WC 在当时是很有价值的比赛,也是初中 OIer 唯一接触高校的机会。当然作为初一学生,我是以体验的心态去的。

比赛在广二(科学城校区)。希尔顿酒店是使我印象很深的:在一旁的池塘跳石头,在 17 楼的行政酒廊和 wt、why、hzy 看《猫和老鼠》,一月的广州绿意盎然,充满生机。校园很大,听完讲座后选手和教练们在校门口的阶梯上拍了集体照。

我一直很喜欢组合问题近似解类型的提答,企盼着能在正式考试中做上(前两年的 THUS/WC 有多道提答)。很可惜,这个梦想至今仍未实现——哦,现在好像再也没有机会实现了。

D1 把我考懵了,T1 是道莫队,然而我当时只会分块。T2T3 更是毫无头绪,于是我花了 4h 瞎码了 200 行 T1。只拿到了两位数。

D2 同样将所有时间砸在了 T1 上,T2 交互和 T3 计算几何直接把我吓跑了。

D2+ 是对我来说相对友善的一场,我较快地分解了说明文档的信息,并写到了 PNG 读入。PNG 输出细节很乱,卡到最后也没写出来(应该有很多选手都是卡在这儿)。最终 pretest 分数为 $63+59+100=222$。

第一次坐在大佬云集的报告厅中听题的经历着实大大开阔了我的眼界,但这几场考试也使稚气未消的我真切地认识到,自己的水平距离解出 NOIP+ 难度的题还相差甚远。我不出意外地没有进面试,wt 还有其他一些前辈拿到了一等。

傍晚时分,发约推迟了一个多小时。讲台上下的工作人员进进出出,低头紧张地商量着些什么。最终,招生老师宣布了一条信息:降分协议取消,一等约的优惠政策(原一本线)将不再确定。

当时的我还不知道,在广州二中宣布的这条消息,成为了 CNOI 的转折点,无数前辈和同辈 OIer 的清北梦随之破碎,决定踏上这条道路的后辈也逐年减少。我的身边,乃至整个 OI 圈,逐渐从人影绰绰,变得灯火阑珊。

后来 wt 又参加了同样在那里举办的 WC,我由于 NOIP 分数不够无法参加。那是 24 年之前的最后一次全员线下 WC,那最后一次文艺汇演上发生了许多事情——有好的,也有坏的,但我都只能从传言中了解,而或许再也没有机会目睹,那种规模的,OIer 的盛会了。

ZJOI2019

寒假,短暂地回归到生活与文化课中,不过也有几次集训。3 月又开始了全停课,在进行知识点和 NOIP 练习的同时,教练也安排我们以奇怪的方式学习一些文化课内容。

对了,在这边我想列一下 19 年及之前其他一些通过上课和集训认识的 OIer,我没有忘记你们:

小学:hjh、sr、zjj

D 班:jch、syh、tyc、wza、yjc、jwx、czl、zcr、yzt、jds

其他班:tcb、zty、zhr、syf、zjn、jyt

后几届:zzb、hmx、gy、hm、gjx、cx、fsz、chk、qqh、wjy、zyc、lyc、zyy、sbn、wb

lq:mch、pa、sjy、yhj

yy:hgz、fkc、hjf、fjh、hk、yh、yjz、ylk

集训:wh、yjh、pd、pdw

至于 ZJOI,同样还是体验。

第一场 ZJOI 在 zz。踏入那道朴素但不失风韵的校门,驻足在泮池之上,流连于富的廊,向大成殿内张望……春色将 zz 渲染成一片绿影悠悠的园林(其实这儿以前就是个园林)。另外还记得两个细节:一个是有面墙上有块小黑板,上面写着通知或学长寄语,很有意思;另一个是中午食堂有青椒牛柳。

课肯定是听不懂的。lyx 在台上选讲《具体数学》,我、zrz 和 why 在后排颓 MC。期间还学了一下 FFT。

晚上回家的路上,微信群里传来同学家长发现我们没好好听课,净在玩游戏的信息,于是第二天听课就没得去了。

考试估分只有 $50$,还因为没脑子忘建子文件夹爆零了。

第二场在 yyhs,也没有去听课。赛前的晚上,我们在一家有三层楼的粥铺吃饭,走过校门外一条街,看到店面上写有 “UKE”、“Daddy sweety toast” 之类有趣名字的灯牌,又到酒店旁的星巴克去,我买了杯抹茶星冰乐。这家酒店叫天港禧悦,在未来来去匆匆的日子里,这里就是我们常至的安顿之所。

第二天,除了昏暗的走廊和机房,还有一档分块部分分,其他就都记不清了。出来听说同学估分都是 $120$,我好像也是,不知为何最终都挂分了。

谈起这些早期比赛,我脑海中对它们的印象,其实并不在于考试本身,而是考试之余的所见所闻。那一个个标志性的场景连在一起,拼成了我记忆中的一张张书签。这些记忆点似乎只是最平淡,没有价值的细节,却对我来说有着特殊的意义。它们意味着离开自己熟悉的家,带着自己的本领,怀着自己的梦想,为了自己的命运,到外面的陌生世界去,风餐露宿,用自己的力量去拼搏,去争取人生的机会。这是一种成长,这种成长并不一定在于那三或四道试题,而是一次次经历本身,这些经历让我感受到了自己人生轨迹的变化与延伸。也正是这些经历,将“比赛”与“旅行”这两件看似泾渭分明的概念在我的认知中连接了起来。

2019 暑期

第一个赛季就这样结束了。主要还是积累知识和经验,继续训练。

6 月末的集训原本很平常,直到我找到了 http://www.matrix67.com/blog/archives/6039。我被这些图片深深迷住了,我开始研究 Mandelbrot set,又学着写了分形曲线、Martin iteration、牛顿迭代法分形、引力模拟等。zrz 则在 Julia set 及其扩展方面找到了一些有趣的图案。

数学与程序的美是多维度的:可视化时的冲击、抽象结构的精妙、思考方式的变幻、语言刻画的简洁……随着我投入其中,接触那些浩如烟海的理论,我对编程的理解就愈发地立体与生动,对它的喜爱就愈发地深。这种喜爱伴随着我走过后来漫长的训练时光,使我在解题中,时刻都保持着一种求根问底的好奇。

暑假训练强度不大,还是有不少时间用于准备初赛。我对 NOI2019 网络赛并不是很有印象,只记得没 A 题,拿到 $239$ 分。

8 月初的集训,我遇到了两位和 wt 一起参加过 ISIJ2019 的大佬:crn(127) 和 tsx(qazswedx),在交流中我了解了许多新的信息和 trick。我的斗志也被激发,AK 了两场考试,其余场次的成绩大多不错(真实情况是,考试中我时常和别人交头接耳),但同时也发现,自己的发挥随考试次数的增多而变差,到最后几天连连失误、挂分。可以说是“耐力不够”。

期间偷玩了 MC、生火间以及 crn 推荐的 LMOliver 的 mosiyuan。记得有人玩水星迫降,以及我和 why 在教练出差的夜晚打 pvp 和月饼掘一死战,还玩了张 1.14 生存图,是籽岷出过视频的《被掩埋的世界》。

19 年上半年安排了不少集训和线下课,除去原来已认识的,我又遇到了 wwwwodddd、nirobc、kczno1、jcvb、commonants 等老师。确实,我学 OI 其实起步算比较早,而实际上 18 年 ~ 19 年上是我 OI 生涯中唯一水平突飞猛进的时段。各有专精的老师,各类算法和类型的讲题和考试,在我的思想中穿针引线,初步搭建起了 OI 知识的骨架,使我从基本上只会语法的小学生,一跃成为通晓主席树、点分治、莫反、莫队、AC 自动机、Kruskal 重构树、NTT 等中级算法,并能自主构建基本解题思路的竞赛生——我对 OI 的很多东西开始有了概念。然而学会算法只是踏进了门槛,在此之后,便是一年文化课学习,和煎熬的三年瓶颈期。

我参与的最后一次线下集训是在 CSP2019 之前。

CSP2019

初二开始之后,目标愈发明确了。

开学后 CSP 前大概有三轮集训,别的时间主要就是准备初赛和订正考试题。

初赛在宁诺的 Siyuan auditorium,名字不错。这是第一次全选择题的初赛,我也拿到了 $90+$ 的分数(似乎是 $94$,记不清了)。我在 U 群的第一次(有效)发言就是关于其中一些题的讨论。

复赛在文渊,我们的酒店旁是 16 年 G20 旧址。从七楼的露天花园向右走,就能直接到会场。Day 1 考完后的傍晚天气不错,大家就在花园散步,我和 zrz 走到主会场那边,然后沿参观路线穿过宽敞明亮的大楼,反向走到楼下。

酒店餐厅比较高级,餐前会送上面包和黄油的那种。我第一次尝试了整块的黄油柠檬三文鱼,就爱上了这道菜,此后心心念念,可惜再也没来过了。wt 和 zrz 后来又在文渊考过试,但都没去那个餐厅。

赛场则比较阴间,是个地下室,空气不怎么流通。D1 在花了 1.5h A 了 T1T2 后,罚坐了 2h T3 只想到 $10\text{pts}$。D2 还是只会努力拿部分分,最后是 $100+100+10+84+64+75=433$。

这是一个不差的分数,全国排名相比前一年上升了 70%。

THUWC2020

CSP 之后基本还是半停课,没什么特别的事。比赛前的准备,大概就是连着考了五天题。但我们都知道,这次考试,是真正可能决定命运的第一战。一等约的光环尚未褪去,在 19 年它仍是触及清华的标志,在大家眼中有着不小的分量。

THUWC2020 阴差阳错地在 19 年 12 月末举行,人们对未来将发生的事还一无所知。

提前一天到北京已是日落,我们在鸟巢附近的酒店先住一晚。夜幕降临,我和我妈穿过无人的十字路口,走上奥林匹克公园冬夜的花岗岩道。路旁的草坪覆盖着薄薄的积雪,水立方荡漾着蓝色的幽光。偶有两束暖色的光锥划过身边,随后伴着呼啸声溶回沉寂的黑暗中。我们走了好久。至此,我与 OI 相遇也已两年多了。我回忆起以前,16 年旅游时也曾来过这里——那时我还是一个不谙世事的孩子,只是兴奋于首都这些宏伟的建筑,单纯地好奇着世间的一切;我又开始想象在那并不遥远的未来,踏入更盛大的赛场时,自己将如何经历那些酣战,成长为一名怎样的 OIer。那些画面变幻着在脑海中交织,反衬着当下一切的平静,超然物外之感短暂地占据了我的意识。月光穿过清冷的空气,洒在路前方,似乎投射着一缕黯淡的希望。

考试在东主楼,这是我第二次走进清华。机房不大(有多个),用的是一种奇怪的 Linux,D2+ 时还有同学攻击交互库被老师记名了。考试过程基本上忘了,只记得 pp 了几天的 T1,D2+ 很刺激但 task3 因为不熟悉交互,没拿到会做的部分分。pretest 是 $161+131+96$,确实可以感受到自己的进步,但若放眼看那些更高级的赛事,我所掌握的内容只是冰山一角罢了。

六教的红墙是我对教学区的第一印象。D1 报到后在明理楼听完宣讲,我们就沿着新民路走到南区,去清芬园吃了个午饭。

在西郊宾馆,我参加了面试,感觉还不错。面试基本上就是自我介绍 + 学习安排 + 英语短文,我没被问到数学题。自我介绍很顺,那篇英语短文是讲区块链和虚拟货币的,还记得有一个单词叫 pseudonym,我虽然不认识,但由于之前学过一些词根的知识,知道 pseudo- 源于古希腊语,是“伪”的意思,并且知道英语里 ps(ψ) 是 silent p,所以发成了 seudo,沾沾自喜了一下。

下午没有讲题,几个专题讲话后就开始发约。或许是因为面试展示出的表达能力较好吧,我出乎意料地拿到了一等约。why 是三等,zrz 由于不熟悉 D2+ 类型的题考砸了。crn 和 tsx 也是在这次拿到了一等。

在车上向家人、老师们报告着拿约的喜讯,在机场吃了一碗味千拉面,心里很暖。

这应该是我的第一次捷报吧。

2024 年初夏,即将在这里迎接未来的我,站在了同样的位置,拍下了一张同样角度的照片。

疫情初期 & ZJOI2020

why 离开 cx,转到了 hl。20 年暑假之后,低一两届的同学们也都走了,cx 的老学员就只剩下我们三人。

网课期间,我也参加了几次线上集训,但成绩一塌糊涂,一方面固然是因为松懈,另外那个时候学校的网课之余接触了些别的爱好,精力比较分散。

复课后仍然半停,学习了网络流、字符串相关、左偏树等算法。

ZJOI2020 在 xj 西溪校区,题目对我来说还是难得离谱。D1T1 我写了一个新学的 SA,拿了 $40$,其余题都只有 $10\sim 20$,最终是 $80+30=110$。现在想起来,那时的 ZJ 真的卷啊,各种极具技巧性的题,Lyndon 理论、拉反、随机化、线性规划……榜上有许多一天 $200+$,真是令人叹服。如今在大纲的限制下,题目的思维性和创新性增加,也大大减小了选手的学习压力,但终归有种戴着镣铐跳舞之感。

2020 暑期

这时开始,我们的训练方式发生了重要的改变。不仅是题目类型上的改变,还有学习节奏的改变,做题要求的改变,以及训练氛围的改变。在这里我可能无法提及过多细节,但可以概括的是,这次改变给我带来了持续的、缓慢的、坚实的进步,但同时,煎熬的三年开始了。

7 月初,改变开始了,我们面对纸的时间大幅增加。尽管不很适应,但能做出不少 USACO 金组题,感觉还不错。

但随后就是 NOI2020 网络赛。我考得很差,估分是 $50+24+52+25+16+5=172$,还因为某些原因挂了 $10$ 分。在考完后与 wt 的讨论中我意识到,我拿到的分傻子都能拿,哪怕是一点非平凡的思考我都做不出来。D1T1 的 $(\max,+)$ 矩阵快速幂、D1T2 的容斥后 dp、D2T1 的贪心构造,有哪个属于我没学过的?有哪个做法是我理解不了的?就是想不到。我开始怀疑自己:从一年前在模拟赛上提前离场的我,成为此时“手无缚题之力”的我,到底发生了什么?

只能说,NOI 的题目对当时习惯于听课做例题、NOIP 集训模拟考和 CSP 题的我来说,确实是降维打击。我学过的知识点和做过的题,在我的脑中只是一座座孤岛,没有联系,缺乏高度。我的思维还是太浅、太零散了。要在这一步上提升,必须依靠意志力去适应这次改变。

订正 NOI2020 是训练内容的一部分。我们被要求在没有任何题解、提示和讨论的情况下硬做。最终,在每天 4~5h 的埋头思考下,我在一个多月内都啃出了 D2T3 外的所有题,其中 D1T3 花了两周。

不必多说那是怎样一个痛苦的过程。但深度思考极大程度地锻炼了我,使我有一种初窥门道的感觉。与此同时,在我们的意识中,解题,从一个解得解不出的问题,转变成了一个解得快慢的问题。然而,这个问题开始无时不刻地困扰我的训练,直至今日。

CSP2020 & NOIP2020

初赛在镇海职教,应该没下 $90$。考完去东钱湖走了走。

这两场考试都在 xj 海创园校区,考前的模拟赛发挥还不错。CSP,我利落地在 1h 内做完了 T1T2,但在 T3 上浪费较多时间写了一个假的(带 pushdown 的)线段树合并,T4 是一道有意思的好题,我发现初步的思路跟“海盗分金”问题的思考方式类似,于是会了 $70\text{pts}$。最终的分数是 $100+100+55+70=325$,还算不错。

NOIP 则没有那么幸运。在做掉 T1T2 后,T3T4 根本没摸到正解的边。最终 T1 没写高精、T2 卡时间,挂成了 $90+84+40+35=249$。

wt 和 zrz 则考得比我差些,出现了更多挂分和来不及想的情况。这两次考试过后(结合其前的模拟考情况),我们逐渐注意到,在 NOIP 这一级难度的题时,我一般是考得最好的,教练认为这是因为我基础较扎实;而到 NOI 级别难度时我却成为三个人里考得最差的。这规律就像魔咒一般掌控着我们的成绩。

2021 年初 & WC2021 & 联合省选 2021

cx 来了几个新同学:lr(linrui),比我低一级,后来一直一起训练;ckw,冲击最后一年的 NOI;以及其他几位不具名的同学。cx 变得热闹了些,但训练节奏仍然十分紧张。

21 年初,在原有的训练上又加入了历年省选、WC 真题的模拟以及知识点专题学习。在我们只能考两位数的考试中 ckw 可以拿到 $200+$。WC2021 又是一场只拿到基本分的考试,$32+70+40=142$。花了好几天订正了 WC T1 的 $\log^2$ 做法后,ckw 直接跟我们讲了线性空间的单 $\log$ 做法,使用了前两年论文里的 splay 的 finger-search 技巧。也是从那时起,我才开始频繁地学习集训队论文。

寒假期间一道印象深刻的题是 CF1455E。这道 2400 的题做了好几天还是不会,最后瞎搞过了。同时我们学习了 LCT、ddp、树分治、复杂网络流等算法。后来练手时我和 zrz 一起做了 [ZJOI2019] Minimax 搜索,zrz 拿到了次优解,我则把 uoj 的 std hack 了。

春节只给一天休息。我向教练要求更多休息,被训了一顿。除夕的下午,窗外下着雨,我们三人在昏暗的教室里写多项式全家桶,直到外面亮起了橙黄色的灯光。这一幕后来时常出现在我的脑海中。

2 月下旬参加了一个 Innopolis 的比赛,拿了 rk11,但莫名其妙被取消了分数 /fn。

3 月,教练让我们尝试 CF 和 AT 比赛,然后在打了三场 Div2 和一场 ABC 一场 AGC 后,因为教练判断会影响代码准确性而叫停了。那场 AGC 我花了 1.5h 的假解水过 T1 后摆烂了,赛后发现 jiangly 花了 3.5min 过了 T1。似乎在先前的几年里,不论我怎么训练,都总是会遇到风格从未接触过,却又不那么难的题,扫去我仅有的一点自信心。对此,我也只能不断地摸索和试错。

省选前的模拟考是 CF 3000+ 题,4.5h 内只能做出至多一道。

省选又回到了阔别三年的紫金港校区,这次开始,我们住在了龙湖天街对面的丽呈东谷。考前我片面地凭自己前几次考试的经验制定了一个很蠢的策略:D1 的 T1T2 都要拿 $100$。在教练的纠正下,我改订了不预设难度的策略。

考试换到小机房里。D1T1 我因为细节搞错,整个思路就乱了,用了 2h 才调完,后面慌掉了,T2T3 就只拿了基本分。D2 则比较顺利,T1 的思路线很顺,花了 1h 多过了拍,T2 我乱搞想出了一个 meet-in-the-middle 解法,T3 也拿了不错的部分分。

考完发现 D1T1 和 D1T2 都挂了,但是官方数据没卡,最后是 $100+50+16+100+100+75=441$。wt 想到了 D2T3 正解,可惜由于误认为 dfs 树 $fa_i<i$ 而挂成了 $20$;zrz 想到了 D1T3 更进一步的做法,但来不及写了,D2T3 因为忘记 bitset 用法而手写了一个,但写挂了。

最终,我拿到了 20 名,并以 D 类报名了 NOI。正式上阵前的演练是必不可缺的。

5~6 月回去准备中考了。期间考了一次 APIO,发挥很烂,还不如不考。

然后匆匆地毕业了。

或许以后会在别处写一些相关的回忆,在此别无多言,暂且借用 wwwwodddd 曾在两道有名的题中写过的话,将它改成了关于我自己的:

Zeit und Raum verbinden dich und mich.

Informatik trennt dich und mich.

ISIJ2021 & 2021 暑期

我没有时间留恋,因为一切都在加速到来。

能够参加 ISIJ 真的很幸运,它的年龄限制是出生日期 $\in[2005.12.31,2008.12.31]$,我刚好是左端点。

一开始接到通知时我很激动,因为曾听 wt 和 crn 讲过 ISIJ2019 Kazan 的经历:和 300iq 合影,参加 Sabantuy 节传统活动,和隔壁宿舍的外国同学打 MC 和向他们传教 NTT……还有俄罗斯选手把 “rooted tree” 读成 “looted tlee” 的笑话。

去国外参加 OI 绝对是机会难得。情理之中的是因为疫情改线上了。

模拟赛我的成绩都是前三。我是 B 组,训练赛拿了两场 rk1,数学赛和团队赛大大的差评。Cup 最终是 $100+100+78=278$,T3 是 CF 原题,2600 的脑筋急转弯构造,算上 AB 组是 rk5。有一位初二和一位初一的选手 AK 了 Cup。

考试期间我见到了不少新的名字,当时还感觉陌生。在接下来的日子里,这些原先默默无闻的名字开始加速进步,实现惊人的反超,冲向每一个排行榜的首页,冲向 OI 圈所有人的视野,冲上 OI 之巅。他们中的许多,将在几年后于我面前出现,冰冷的名字成为鲜活的面孔,成为我的室友、同学,成为与我并肩奋斗的人们。

7 月开始少量地做 CF 题,形式是 Div1 的乱序、5h、NOI 赛制考试,比较阴间,但我的成绩相对好些。最离谱的一次是 CF1188,我开的顺序是 E→D→C,B 却不会做。8 月考了一次 CTS2019,我却被 wt 大幅超过,结合 NOI 的表现,再次应验了魔咒。

这个暑假,我们的训练核心从精做题、培养深度思维能力转向了广刷题、提高解题能力,这是一道分水岭。不过这里还欠缺了一些东西——“广”不代表“多”。

这时起我也开始尝试冲最优解。通过更好的理论解法而非一味的底层优化,我拿到了 NOI2021 D2T2 和 D2T3 的全网最优解。另外一道很有意思的题是 [CTS2019] 无处安放,订正时随便口胡的一个枚举量较大的贪心竟然能得到满分。

另外我还研究了一些算法(大概到 11 月为止),包括平衡树、KD 树、卷积等。

NOI2021

Day 0 (7.23)

比赛是 yyhs 承办的,赛场在梦麟中学。

由于台风“烟花”的影响,我们被通知提前一天到校。傍晚时天阴,学校周围是山和荒地,都笼罩着一层似有似无的灰雾。校门向里立着一面刻字的石墙,后面是一片并不鲜艳的长矩形草坪。校园很新,楼房的墙面没有一点污痕,白与灰的色块分明,但这积雨的天空下也显得暗淡了。我从校门口张望,目光顺着无人来往的长长的走道退向远处:日光灯将报到厅照得透亮,白光射入我的眼睛,牵着我的思绪回到初中的时候——

初中的傍晚有两种:晴朗的日子,空气都是宁静的,教学楼的白墙和屋顶被晚霞映出从未有过的色彩。我抬着头,流动的霞光铺展开,笼罩校园,眼前这幅火一般的油画趋于静止,留存在我的脑海中;阴雨的日子,我不喜欢撑伞,任凭雨水模糊我的视线,食堂的灯光穿过玻璃和雾,在雨水中折射。我向前看,一条条耀眼的射线与柱子和窗交织在一起,身边的人们仿佛都成为了剪影,只剩下满天的云,和不顾一切向前行走着的自己。如今,在告别初中时光不久后,后一种体验又降临了。我静立着,呼吸着潮湿的空气,感受这里带给我的珍贵的意境。思绪继续向过去的那些印象蔓延,最终在一阵伤感中戛然而止,又回到当下这片清澈的灰色之中。

是啊,无人时的校园是一个神奇的地方,它有着教堂般的肃穆、山林般的空旷,又比这两者纯粹。我一直觉得,校园的每一处角落都充满着身影、言语和故事,可当我靠近时,那里却坍缩成了当下这一个时间点,幻影消失了,谈笑声停止了,记忆再也无法触及了,这使我怅然若失。夹杂着苔藓的石灰和水泥没有温度,时间的雨水打在上面,须臾便寻不见了踪迹。

雨开始淅沥地下。我向报到厅走去,暂时忘记了将至的大赛。夜幕渐临,签到后的我拖着行李箱前往宿舍,路灯晕开一片烛火般的光,照亮了斜飞的雨丝。

Day 1

虽然宿舍有空调,但晚上睡得不大适应,在黑暗中一直盯着上铺的木板发呆。后几天就慢慢习惯了。

宿舍是三人一间(上铺不使用),有独立卫浴。舍友都是 ZJ 的 D 类,原先我都不认识,不过有一个室友是 why 的同学。另一个室友则经常到同校同学宿舍去打游戏,熄灯后才回来。zrz 和 wt 住在更上面一层,也不是同一个宿舍。zrz 的室友里有 wlzhouzhuan。

我们去校园里走了走。操场旁有一个露天游泳池。教学楼只开放一个自习室,上二楼的门是锁着的。赛场在报告厅楼上,原先应该是个室内篮球赛场。宿舍和食堂之间有一个池塘,中心还有一个亭子。食堂是自助餐,还不错。

下午去自习。我看了些微积分,准备了笔试,口胡了一下 [NOI2019] I 君的探险的部分分,还想了几道题给 wt 和 zrz 做,记得有一道是,求没有障碍的棋盘上走日字格的哈密顿路径(当时我脑中还没有“构造题”这一概念,也想不到递归、归约构造什么的技巧。最后查到论文才会)。

晚上在宿舍看东京奥运会。宿舍没有桌子,我只能坐在床中间,电脑架在竖着的行李箱上,刚好能与肩齐平。群友交里还传着一个同学坐在上铺的楼梯上,把脸盆卡在两张床之间用来架电脑的照片。

Day 2

窗外狂风大作,开幕式取消了。早上我们在一楼的开水间吃海鲜味的合味道。中饭则是冒雨去食堂,道路泥泞湿滑。伞被吹得上翻,伞骨也断了。

下午去试机,题目是前一年的 NOI D1。笔试满分。

Day 3

比赛推迟了 0.5h。赛场外人挤人,等待开门时遇见了不少认识但不熟悉的面孔,我也没好意思打招呼。

开题,T1 一眼 ds 大模拟,但我选择了最烂的写法——直接用树剖维护轻重边而不是上次操作时间戳。细节处理 + 代码 + 对拍共花了 2.5h,写了 200+ 行。T2 也是一眼行列式,但是当时因为太菜,或者可能因为分数比较多有些满足,松懈了,没想到把矩阵先乘起来,只有 $75$。做 T3 时时间所剩不多,非常幸运地看出可以把图缩成一棵树,但是不会有额外边的情况,只有 $44$,感觉给的有些少。wt 把 T2 A 了,zrz T2 的分又少些。

下午发现评测直接在本机进行,可以直接看测试数据,甚至能拷出来。复评的场面其实挺壮观的。

晚上听讲课发现大家都 AK 了。还是有很大的差距。

Day 4

中午 wt 妈给我们点了必胜客,诸老师送了些物资来。

社会活动因为台风改成嘉年华了,在报到厅旁边,下午。

我眼力太差,飞镖根本扔不中。zrz 抛骰子抛出了仨 6,他最后把所有项目都玩遍了,拿到一个 NOI 定制狗头金 U 盘以及一些余姚榨菜。还看到 why 在正反拍颠乒乓球,以及 crn 和 tsx 打保龄球。

结束后外面风雨大作,我没带伞,浑身湿透,蹚着水从一个屋檐跑向另一个屋檐。

Day 5

由于某些已经忘记的原因,赶到考场时很急,离开考只剩 5min。

这次我采取了一个很垃圾的策略:三题各粗读 20min,共花 1h 大致看题。事实证明这纯 waste of time。

看完还是先攻 T1。T1 根本没注意 $k\le 15$ 这个条件的提示,直接硬对着 trie 想,喜提 $40\text{pts}$,连全 puts ("0") 的分都没拿。T2 搞不懂那个运算的意图,只会暴力。T3 只能对着样例解释写容斥,脑抽写了个 FMT,还调不出来了。三题都泛泛地想了想,都不会,只是匆匆写完基本分 $40+35+20=95$ 跑路。

出来发现 wt 会了 T1,zrz 会了 T2。zrz 担心 T2 写 FHQ Treap 会被卡常,我跟他说挂 $>20$ 分我从上铺直接跳到地上。

出分,我 T2 挂了 $5$ 分,T3 挂了 $4$ 分。zrz T2 挂了 $30$(当然我说话是算数的,还拍了视频),他说拆掉结构体就 $100$ 了;wt T1 也挂了 $30$ 左右。我还是成了最低分。在赛场里合了个影。另外还祝贺了 crn。

傍晚报到厅外面挂上了榜,分数线不低。我们三个都是 D 类银牌。wt 考得很不错,差 $50\text{pts}$ 左右 Au。只算正式选手的话我的排名是 $128$,发现另一位大佬和我同分。

skc 的分很高,有一种感觉可望不可及的感觉,又有些好像被突然超过(显然这并不是突然)的自我怀疑。

下午讲题 T1 直接被震撼。T3 ryz 讲完正解后 lca 直接上去反手口胡爆标(原话:“我是一名不知名的 OI 选手”),我虽然没听懂,但回去之后也把那个更优解想出来了。

Day 6

只能说几家欢喜几家愁。

另一位高二学长 hjf D1 $275$,D2 崩盘只拿到两位数,整个人崩溃了。也听说了别的人的一些悲伤故事。应该有不少人是 D1 差一点 AK,D2 又发挥失常导致丢金。在那个现场听到这些消息,一刹那就宣告了一名 OIer 竞赛生涯的失败与谢幕,我第一次感受到了那种残酷,离我们这么近。

ckw 告诉我们,hehezhou 去他们寝室说:“这六题哪题有思维难度?“这样的差距使我感到诧异之余,也有些不甘心。

出校门。天已经放晴,晒得厉害。中午去余姚某广场吃烤肉和糖纸。

四天后,继续训练。

CSP2021

后来在较短时间内把 NOI 六题都做掉了,比前一年好,也算有些安慰。

9 月,我们开始做 ZJOI2016 的题,要求同 NOI2020。也是大概断断续续地做了一个半月,把 D2T3 以外的题都搞定了。另外就是 CF 和 CSP 的模拟考。

初赛回到了 yyhs,$95.5$。出那道 char 输出 $-1$ 还是 $255$ 的人脑子多少有点问题嗷。

CSP 又回到了紫金港。T1 比较顺利地脑筋急转弯过去了,T2 调细节卡了一会儿(共 1h)。做 T3 时脑子有些懵,就是差一点点,不会 $100$,感觉不太应该,犹豫着犹豫着,等赶着写完 $60$ 就只剩下 30min 了!我直接开冲 T4 的网络流暴力,20min 写完了!25min 过大样例了!出考场听见有人在喊“对偶图”,突然就反应过来了。

回去路上把 T3T4 都口胡掉了,发现自己变成了 sb。T3 数据放水了,$100+100+100+60=360$。

后来交流发现 wt 开局不会 T1,他是先把 T1 放了放把其他题做掉了,最后来做 T1,而且还有一个非常重要的微操:他最后会了 T1 时发现时间来不及,就先写了 $40$,再写 $100$,最后 $100$ 没写完,但是保住了 $40$。这是极为成熟的心理素质和决策,但很可惜,我当时并没有虚心从中学习。

纵观之前这些考试,除了超出能力过多,只能拿基本分的几场以外,我基本上都是按顺序做题,也没有遇到严重的卡住的情况。尽管随着时间的积累,我在解题方面有了些经验,但竞赛不是单纯的思维竞争,我大赛中没有应对过突破常规的情况,没有临场决策的经验,这给接下来的几场重要考试埋下了无穷的隐患。

NOIP2021

CSP 之后,继续练习 CF 题,教练进一步提高了做题要求。

面对第一次真正的比赛,我们都想了很多。我在写了好几张纸的难度分析、预定策略和考试细节。每一天教练都会找我们谈话。当时我们的预判是,T1T2 的难度不确定性大,要做充足的心理准备,于是我就把考虑的重点放在这两题上,根据考试中分析出的难易,制订各种策略变化,时间安排。我也认为在顺利解决了前两题后,T3T4 的变化并不多,无非就是平分时间打部分分,和重点攻一题这两种情况,因此没有过多考虑。

考前模拟赛都发挥平稳。

11 月 20 日,还是在紫金港。与预料相反,前两题在读题后不久都有了思路,40min 写完 T1,50min 完成 T2,这场考试的基本分在前 1/3 时间内已紧握手中,没有后顾之忧,我还有大把的时间去思考区分题,发挥自己的实力。看 T3,想了 15min,没想到差分套路,没有后续思路,感到无从下手;看 T4,依照处理这类问题的常规思路向下分析,时光倒流,线段树合并,20min,我会了!

在思考效率上我绝对与别的选手拉开了差距,还有 2.5h,哪怕需要反复调试,也保底有 $300$,若是时间还有多,还能从 T3 上拿些简单的部分分。这是一次顺利而漂亮的发挥,现在的我只需要顺水推舟,就能将高分收入囊中。现在不要再犹豫,把时间留给 T4 的代码,保证把它写出。

我不顾 T3 的 $20\text{pts}$ 基本分,当即开始埋头强攻 T4。

现在大家都知道,这年的 T4,就是臭名昭著的《棋局》。

……

随着考试结束的指令,我终于发现,晚了,一切都完了。我僵硬地起身,我的精神似乎已被那无穷无尽的细节死死扼住而无法挣脱。听家长们说,这是他们第一次看到我神情呆滞地从考场中走出。回去的路上,面对教练的询问,我机械地重复着:“我是能做出 T4 的!”

回到家,我瘫坐在沙发上。我发现我所作的努力,和我自己,都成了笑话。备考时的无数反思、草稿优化、难度分析、多策略预定、思想心态状态准备,乃至先前为了高一这一年所花费的时间与精力、经受的折磨,哪怕是赛时前两题那么良好的开局,这些都是那么脆弱,在那最后的一念之下,瞬间化作了徒劳。我所积累的实力就是如此成为笑话,我所付出的心血就是这样被辜负,第一次机会就这样如闪电般转瞬即逝,我甚至还没来得及展望未来那些激动人心的试炼,一切就都已结束。为什么?凭什么?

时间无法倒退回去了,$100+100+0+0$,这一完全没有翻盘可能的分数,既已成白纸黑字。我变得身无分文。

屋里没有开灯,傍晚的天阴沉沉的,把我们的脸映得苍白。我妈最后说:“如果接下来不行,那没有别的办法,”她哽咽了,“我们只能再熬一年……”

在复盘后我逐渐意识到,T4 是这场考试最大的坑,我毫不犹豫地跳了进去。当我遇到一道自己想得到的题时,我根本没有客观地分析和平衡风险与性价比等其他因素以及时间的分配,而是被那个实际不一定拿得到的“幻影分数”冲昏了头脑。我希望证明自己的实力,希望通过这一题与别的选手区分,可最后我成了一个贪婪的赌徒,我的赌资——时间被我逐渐投进了这个无底洞,我愈发狂热地坚持做着这题以挽回沉没成本,最后输得精光。

事实上,教练在考试前就注意到了我这一非常危险的心理状态并反复提醒了我。可语言在传达这种深刻而复杂的道理时显得无力,我的大脑在这场考试以及接下来的多场考试中都难以贯彻这一原则,而只是暴露出原始的、非理性的本性。而这教训,只能在时间的推动下,在一次次刻骨铭心的失败中慢慢烙印在我的意识中。

wt 基本上把能做的分打满了,T3 拿了 $88$;zrz 也有 $276$。魔咒被向坏的一面打破了。

由于这两年 CSP 和 NOIP 模拟赛我的发挥都很稳定,教练从此开始在赛前常会说:不管模拟赛考得多好,都不能在正式考试中绝对相信任何人。

后来又计时做了一下 T4,花了 3.5h;T3 似乎跟我有仇,做了半天还是只会 $48$。

CTT2021

经历了几天的低沉,还是回到正常的训练节奏中。失利又怎样呢,在下一次曙光来临之前,只有顶住压力,更加严格地训练。

我们报名了精英培训,练习 OI 中最难的那些题。

互测确实是令人激动,评测鸭和 uoj 的缝合 + hwhelper 用起来也很舒服。说几道印象深刻的题。

R1T2 硬推了一个 2-SAT 模型,竟然用神奇的缩点 A 了,增加了不少信心。

R2T2 对我对 dp 的理解很有启发。

R5T2 非常好组合模型。

R5T3 幸运地推出了式子,少有地用上了多项式全家桶。

R6T2 提答圆梦了?似乎不是最正式的那一类考试。同时也意识到了爬山往往比退火好用。

R7T1 考了我刚刚研究过的卷积相关,但是没做出来。

R8T2 在赛后公布题解前拿到了最高分 $45$。

R8T3 很有意思的交互。

R9 开始,教练要求我们三题平分 5h 用时,考起来很难受。

CTT 留给我的也更多是考试以外的回忆。

忘记是 5 号还是 6 号到深圳的了,与 THUWC2019 的印象相似,深圳的冬天也是绿树成荫,繁花遍布。酒店向南几十公里就是香港。去酒店旁的广式茶餐厅吃了个下午茶,灿烂的阳光透过玻璃照进吧台,空气中充满了暖意。

皇冠假日酒店的吧台旁立着 CTT 的标牌。zrz 说酒店入口有个假人反复在喊 “Happy holidays”,然后偶尔会在末尾加一个 “to↑you↓",特别洗脑。在酒店里见到了很多大佬的面孔,我的室友是 ynycoding。

酒店的早餐算是豪华的那种了。有一天吃早饭时,旁边一个应该是做计算机行业的中年人问我在参加什么比赛,用的什么语言。最后他说:“我高中的时候还不知道在干啥呢。”

7 号我们第一次走进 CUHKSZ。一群挂着胸牌的高中生走进校园显得有些格格不入——可能更多是气质上的朴素和不成熟吧。我们来到一个类似阶梯教室的房间,这里的布局与中小学的阶梯教室不同,不是一个讲台和投影机在前,后面一排排听讲桌这样的整齐划一的结构,而是一个多层的环形,最中间是空的,环的层数不多,里外层不感到很疏远。这样的设计带来一种平等、共享的气氛。

我在座位上推自己研究的该死的组合恒等式,那是做了《生活在对角线下》之后推广得到的,$\sum_i\binom{3i}{i,i,i}\binom{3(n-i)}{n-i,n-i,n-i}$,似乎没有个封闭形式。这时开始放 CUHKSZ 的介绍片,之后是一个本科毕业学生做的毕业歌《时间之间》。这首歌的旋律给我留下了很深刻的印象,间奏插入了一首八音盒版《爱的礼赞》,使人眼前一亮的技法。

校长、副校长和 dzd 主席以及各校教练等入座最里环。校长和副校长讲话时都夹了些英文,讲了一些理念,我当时很认同。具体内容现在大多忘了,只记得一个:nfls 的老师问校长,现在越来越多低年龄的孩子开始学编程,如何引导他们,培养逻辑思维能力?校长说,相比逻辑,他认为培养孩子的直觉——intuition 更重要。这也打破了我的思维惯性,尽管我们都知道 intuition 的益处,但似乎 OI 学习到某个阶段后,intuition 的作用就淡化了,以至于被遗忘甚至否定。

这天在酒店的会议厅吃“晚宴”,选手们围在一个个圆桌周围,dzd 说是促进大家交往,但我所在的桌就是很尬。

D1 的题难度倒序排列,先做掉了 T3。T1 是静态区间半群查询问题,我在 CTT 结束后一个月才开始研究这个,而当时连其矩阵表述都没看懂,于是爆零了。T2 是一个经典套路(monster hunter)+ 四毛子,我写了个四维 KD 树,自然 T 了。

D2 比较阴间,T2 我会了一个 $\Theta(\log k)$ 次的做法,把自己吓了一跳,后来有人说可以 2 次。wt 几乎把 T3 A 了,我却扔了 T3。

考完我们到图书馆外面的桌上继续想题,周围都是做功课的大学生,还有人在录制视频,我们都不敢发出声音。有一次出校门打车还看见有选手在球场跟大学生打球和玩飞盘。

中间有一天活动,我在车上看 3b1b 讲神经网络。先前往神仙湖晨跑,环境不错,据说 CUHKSZ 的学生面临大考前会来这里跑步。早饭是在学校里吃麦当劳。吃完后我们打扑克,这时有个志愿者凑过来(志愿者有好多人),号称自己很强。每人 17 张,结果 zrz 334455 + 三带二 + 三带二 + 大王 给出完了(由 zrz 本人回忆),我、wt 和志愿者一张牌也没出。

之后就是参观校园。我这组的路线应该是宿舍→图书馆→上园。一路上看到教学楼上挂着书法的条幅,志愿者说是校长写的。有一个写的是“松而不懈”,很有意趣。从挂满各国国旗的长廊走向图书馆,馆内部的设计很独特,有几面跨数层的内墙,很是壮观。整理书的只有一个机器人,听说晚上关闭的这段时间刚好能整完。

带队的志愿者大姐姐人很好,给我们每人买了一支雪糕。

后面到上园吃午饭,还有牛乳茶可以买。不远处有四栋宿舍楼,应该有二三十层吧,比居民楼还高。

下午集中到一个报告厅,有位英语老师讲了节 ??? reading(忘记第一个形容词是啥了,好像是 active 之类的),是读海明威作品的一个片段,还搞了个竞答小程序,大家都很欢乐。开始答题前有参与 id 显示,老师逐一读了出来,读到一位叫 白井黑子 的(后来才知道就是 zzh)时,大家都开始笑。另外也有人问 YeahPotato 是谁,我隐约听见有回答。最后拿了 rk10+,前三名上去 role play,crn 是 rk2 /bx。

然后来了两个搞过 OI 的 CUHKSZ 学生,有一位好像还是 yyhs 的。老师鼓励着踊跃提问,但大家都比较不好意思。

这时还早,接下来还安排去参观某个实验室,我们因为镇海疫情的波及得做核酸,就提前走了。

不知不觉中,开幕式和游校园为我打开了一扇望向未来的窗,我发现自己被这里人们的格局和气质深深地感染了,先前的压抑和狭隘暂时消失了。见到了更广阔的风景的同时,一种微妙的感觉在我心底产生——我意识到在长期的训练中,自己的心境被封闭和偏执所占据,独自艰苦奋斗而力争顶峰成为我眼中唯一的一条路,直到这次经历再次提醒我,这个世界充满着阳光与色彩——可这不是每个人从小就知道的么?我已经将其遗忘了多久?我眼中的世界何时渐渐变得只有黑白两色?

我不禁感到一丝悲哀。

D3 全不会。

D4 的 T2 部分分比较友善,拿了 $70$。T1 是个半阶板子,但当时不会。

总成绩是精英培训倒数。

2022 年初 & WC2022

这一段时间,新的训练内容包括 ds 方面国集论文研究讨论以及难题解题分析。尽管彻底理解他人的思想是一件耗时耗脑的事,但我确实收获了不少。结合以前 lca 讲课的点拨以及对论文的深度思考,我对 ds 的认识深入了很多,具体分析了分块、线段树、各类分治、树分块与分治以及亚 $\log$ ds 的底层原理(当时的一个笑话:经我研究得到,最优的线段树是第一层三叉,后面两叉,比全两叉快了 $0.17$ 的运算量),还“发明”了一个点分治簇结构(本质上就是全局平衡二叉树),取名为“兔耳朵树”;wt 另外研究了几类特殊 ds 问题以及矩乘归约;zrz 研究了更多分块相关,还发明了一个(已经被发明过的)zrz 树分块法。解题分析则使我吸收了一些高级解题套路。

有两道印象较深的题:CF1503F(Balance the cards,WC 之前做的),我独创了一个有向图贪心压缩法(实际难度估计只有 3000,但是好像当时自己没写严谨证明?),拿到最短解。WC2022T1,肝了出来结果无处提交。

WC 发挥还行。先攻 T2,写了个根号 $\log$ 拿了 $80$,然后搞完 T1 $25$ 后开始做 T3,挺好玩的(但是后来被出烂了),$89\text{pts}$。最后 T1 部分分数据出错了 /ruo。

可 WC 考得好有什么用呢?

ZJOI2022 及之前

NOIP 失误的乌云并不会因为一些零星的进展而散去,随着省选的迫近,窒息之感愈发严重。

2~4 月开始训练随机 3000~3300 CF 题,穿插了历届互测题的考试。这是我们第一次集中做固定难度的 CF 题,由于实力的欠缺以及其他一些主客观原因,这几个月我每天都处于很大的压力和痛苦中,也发生了很多事,但这边就没法作详细展开了。

4 月联合省选进行,我们也跟着模拟。我 D1T1 做了 3h,D2 会了 T2 但来不及写,考出了一个触目惊心的分数。

因为疫情,浙江在半个月后举行(最后一次)独立命题的 ZJOI,在 jc。D1T1 是道好题。D1T2 想到了正解,但是根号分治其中一半写错了,没过拍,考试结束还没调出来。其余题就拿了基本分。$60+40+40+55+0+20=215$,似乎是一个压线的分数,难以弥补 NOIP 的欠缺。

最后拿的 C 类。

NOI2022 之前 & APIO2022

联合省选 D1T1 我们都做得很不正常,尤其是我,花了过多时间处理做法细节,且还是调试很久。教练分析是这类任意类型基础题缺乏熟练度,于是我和 wt 开始刷 CF 2100。随着熟练度提升,逐渐加到 2600。尽管不时也会遇到困难,但我们总算是找到了一个较稳定的训练节奏。这个训练一直持续到 NOIP2022 之前,扎实了基本功,确实是很有收益的。

期间穿插的是学考自学、几道难题的练习以及 IOI 模拟(考得很烂)。花了近两周做了 ZJOI2022D2T1,喜提最优解。

APIO 我是倒序做题。我在 T2 的 $60\text{pts}$ 上卡住了,先是有一行代码写错位置,调了 1h+,然后是 $\mathrm{3e7}$ 运算量的链式邻接表竟然卡不过 2s。我知道寻址不连续,但没想到会这么慢……我又不肯放弃 T2,整体就又乱了。最后拿到了生涯第一块铜牌。很喜欢 ix35 的一句话:

算法竞赛打 apio,就像,只能度过一个相对失败的人生。

APIO 后开始逐渐增加了非真题模拟赛的频率(只是我们内部考)。题目类型面广,不乏高质量和有意思的题,我做出了好几道高难度找规律(我的数感竟在这时有了用武之地)以及超纲算法题。但总体而言,我的状态持续低迷。每一次自认为把部分分打满了,别的同学却总能 AC。正解其实不难,但总是因为这样那样的原因没有想到。我的自信渐渐被消磨。教练鼓励说,我们的水平在金牌线上下波动,只要发挥出正常的水平就行。可随着离 NOI 剩余的日子越来越少,我的发挥却从未有抬头的迹象。三个人的考试,一半都是 wt 第一,zrz 也有了不小的进步,开始超过我,拿了数次第一。我却永远无法触碰到模拟考的预估金牌线。

听说 NOI 推迟的消息时,我的第一反应不是“可以多调整一个月了”,而是失落——我分明地知道,这是因为想早些 end the suffering。NOIP2021 之后,在潜意识里,我对自己水平与进步能力的信心,对此赛季的希望,那些支持我脚踏实地训练进步的意志与观念,已经被蛀空,取而代之的是苟且的侥幸。对 NOI 那颗真诚而炽热的心已然悄悄冷却。

可能确实无法用少量文字描述出我当时的状态和前因后果,这一部分内容不可避免地显得突兀。只能用两句话概括吧:

量变导致质变,可我们对量变有正确理解和意识到量不够的时间太晚了,现在,来不及了。

高一经历的种种事情,已使我无法维持自身精神的稳定。

2022 年很艰难。

NOI2022

Day -7 ~ -1

由于疫情管理要求,提前前往昆山。

我们住在金鹰尚美酒店,旁边是一个广场,吃的很多。

期间又进行了五场模拟考,发挥一般,身体也因为压力大出现了失眠、流鼻血、拉肚子等情况。七月和八月,我开始有些抑郁的感觉。

复习板子的时间不够了,后面到学校里还在临时抱佛脚,来不及写一遍就只能在凌乱的桌面上草草翻看自己以前的笔记和代码。

精疲力竭。

我屡次躺在床上,闭上眼,脑海中回荡着这样一个声音:“感受绝望吧,因为绝望之后就是希望。”

可希望,似乎没有那么快到来。

Day 0 (8.20)

进校。昆山狄邦华曜是一所国际学校,中学部完全是欧式风格,从正门看,综合楼前有六根大理石柱,门楣上印有校徽。上层逐层缩小,顶部有一个钟楼。远看真的和教堂一样。旁边的幼儿园部则是白墙灰瓦的中式建筑。

综合楼外墙主要是蓝灰色,内部的灯光则是暖色调,和深色木材及米黄色石材配合。签到台后面是旋转楼梯,螺旋逐层缩小,直通最顶层。二楼挂着各国国旗,三楼是图书馆。食堂在左边,旁边还有一个卖点心和饮料的吧台,我点了杯百香果双响炮。右边是签名墙,后面进入一块天花板直达房顶的开放式活动区,架空的楼梯和横廊在上方的空间穿行。二楼再向右就可以看到比赛的体育馆。

食堂再向左就到达宿舍,我们都住在五楼,但是有电梯!房间非常高级,进门右侧是盥洗台,有两个水槽,左侧是独立的洗手间和浴室,再向里才是两张床和桌椅,和酒店双人间差不多。zrz 和 wt 住同一间。我的室友是 lyc(Lynkcat)。

桌子略小,我就搬到了盥洗台旁边,这样能同时利用台面的空间。

晚饭饭菜跟前一年差不多。

Day 1

发物资。除了室友、wt 和 zrz,我只找了 crn 换徽章。

晚上我们在校园里走了走,看见了 zyy。

晚霞很美,但少时就暗淡了。

Day 2

在宿舍里写 ZJOI2022D2T3 深搜,没有参加开幕式,听说有无人机表演。

试机题是 NOIP2021,我写了一下 T2。匆忙之中忘记测电脑速度了。笔试题和去年一样,但没有当场公布成绩。

晚上终于 A 了深搜,手忙脚乱地复习一下剩余的知识点,看了眼考试注意事项便睡了。

Day 3

进考场时查得比前一年严。

开题。T1 发现是个模拟,写了线段树合并 + 链表,花了 1.25h 搞完了。T2 不会入手,尽管以前做过 dp 套 dp 的题,但一直在想贪心和初步的性质,不会判定,后面只能打表。期间写掉了 T3 的 $10\text{pts}$。

最后 T2 总算想到了一个常数巨大的判定性 dp,可以过 $l_i=r_i$ 部分。时间也到了。没有大失误,实力确实还差一点。

出分时发现 T2 卡常成 $25$,其中第 7 个点跑了 1.073s,开 -Ofast 只要 0.3s。为了处理 1~3 我在判定函数外面套了个 dfs,照理来说 $l_i=r_i$ 时相当于没枚举任何东西,我测试给判定函数加了 inline 之后第 7 个点却刚好跑进 1.000s,搞不懂。T1 的易错细节我都注意到了,但是线段树数组少开了 $\mathrm{5e5}$,没挂分。

wt T1 因为 2 操作链表漏细节,挂成 $65$,T2 $15$。zrz T2 $55$ 挂成 $40$,说是 dfa 部分的一个 $11$ 打成了 $10$。

大家不希望看到的情况还是发生了。

听说队线大概是 $140$。大家好像都失误了,也多是因为 T2 没想出来,或 T1 挂分。回宿舍的路上我跟教练说,这场考试,瞄得越高,考得越差。

Day 4

因为疫情,社会活动又取消了。一早,教练来叮嘱我和 zrz 要稳一些,D1 无功无过,D2 正常发挥实力,稳住就行了,然后让我们在宿舍里做 CF 3200 保持手感,于是就没去参加校内活动。下午讨论完题,我们又在校园里徘徊。

D2 的压力是 D1 的两倍。

晚饭后做完最后的准备,我们穿过宿舍楼间的草坪和星星点点的灯光,到操场去。无边的漆黑,只有跑道的几段被高柱上的 LED 照得微微发白。我们跑得时快时慢,黑色的人影时而落后,时而又互相赶超,没有说话和呼吸的声音,只是在默默地暗示自己,暗示对方。

熄灯时,我开始想象第二天的晚上,24 小时后,一切都已天翻地覆了,那时的我会是怎样的心境呢?

闭上眼,不知该期盼还是祈祷。

Day 5

拉肚子,开考前 5min 才到考场。这两年的 D2 都没有在开考前留出足够的时间调整状态。

T1 是个树哈希,我还是大概知道树哈希怎么写的,花了 1.5h 完成了 T1,算是比较快了。我用的哈希是 $h_u=(\sum h_v\cdot f({siz}_v))+1$ 这种,实际上是错的,但是没卡。

T2 我比较快地会了 $48$,同时发现了一个较为难写的 $n^2$ dp,可以有 $72$,并且易于优化。我感觉很乐观,就先写掉了 T3 的 $10\text{pts}$,开始攻 T2 正解。我联想到了一篇集训队论文里保序回归的做法,发现,套个整体二分上去,整个问题就非常优美地转化成了 $V_i\in{0,1}$ 的部分分,然后模仿保序回归的思路写了个证明。一切看起来都严丝合缝,是时候一鼓作气,拿下这题了。

是的,当时的我眼里只有希望,那种无比宝贵而理想的希望,那种使我感到一脚已迈入胜利之门的,自己即将迎来令人振奋的全新的未来的,甚至在那赛场上那令人窒息的最后两小时中能带给我安全感以至于使我心神宁静的希望。我感到自己从未离金牌这么近过。禁锢终于要被褪去,一切都要解放了。

我向监考的 Itst 一口气要了 10 张草稿纸,奋笔疾书起来。而我没有意识到的是个显而易见的事实——将 NOIP2021 的惨痛教训抛之脑后的自己已经疯了,彻底地疯了。

我没有代入任何一个样例去验证这个二分,哪怕 $n=2$。所谓“理论证明”的那一大段话就是自我欺骗,欺骗自己赶紧写下代码,我甚至在心中向自己吹嘘,这个解法的复杂程度和这题的难度配合得恰到好处,我已经猜出了出题人的意图。想到这一“高级的、极具技巧性的”做法时,我的头脑就已被冲昏。

代码写完了,过了第一个样例,没有过第二个。我开始调试。

当我意识到整个代码都是错的时,只剩下 0.5h 了。我没写出 $n^3$ 的 dp,只写了一个暴搜。

在这短短的一个小时里,我的心态从天堂重重地掉入地狱,摔了个粉碎。

场上响起纷乱的脚步声,我出来了。我走到等在门口的诸老师旁,他安慰我:“大家都差不多这个分的。”但我清楚,金牌已与我失之交臂,我又一次把这来之不易,甚至可以说毕生难求的机会搞砸了。

我没有接教练打来的电话。我们前往宿舍,大家都像失了魂,低着头,在混乱的人流中各管各的,顾不上说话,一味地快步向前走着。wt 和 zrz 还抱有一丝不挂分的希望,而我已经没有希望的权利了。

wt $100+72+23$,zrz $100+24+21$。zrz 把 T3 的性质 B 暴搜了过去,但 T2 挂了 $16$。我没有挂分,zrz 和 wt 都比我高。未曾想,我最终成为了自己口中的那样,“瞄得越高,考得越差”。

不欢而散。

路上,我爸跟我讲了很多。“人生不如意事十之八九”,我再次听见了这句熟悉而陌生的话。行驶在杭州湾跨海大桥上,没有云,没有晚霞,我看着一色海天从金黄变成暗蓝。

Endless pain, endless hope.

CSP2022

三块银牌。

回去只有三天的休息。教练让我们参加数竞初赛,而我们基本没学过数竞。

做了若干套初赛和 CMO2021,会做的竟然还挺多。我主要补了些平面几何。

考试也在杭州。考完去六和塔,然后骑车翻越杨梅岭直达西湖。杭州的九月是彼岸花盛放的时节。

初赛不想说了,$90+$。不会出题就别出。

9~10 月做了一些 2400/2600 和 3400,错误率比原来高,wt 每道题都比我做的快,而且常有快我一倍。不想再做解题总结,以前每天抠着细节写一堆废话又有多少用呢……错就让它错吧。

摆烂。

我提出要听课和做解题分析的训练也被搁置了。

官网报名 CSP 都差点忘了。

前面的烂摊子对我的心态和行动力的影响大概持续了两个月。

模拟题考得还行。由于是多校互测,所以我们也精心准备了两套毒瘤题。我出了两道毒瘤根号 ds(2024.5 upd:那道最阴间的叫天桥的被爆标了),wt 出了道离谱数论,zrz 出了道 200 行链剖(据 zrz:24 年重构代码后优化到了 140 行,速度快了一半)。被喷死了。还给一些低年级的学生讲了线段树和哈希。

CSP 前两题没什么好说的,T3 一开始不会,先看了 T4,没想到 $k=3$ 的正解。回过头来看 T3,突然就联想到可以用哈希。最后 $100+100+100+76=376$,wt 和我同分,zrz 怒切 T4,T3 $60$。

也算是运气好吧。

NOIP2022

三个月很快就过去了,我也逐渐调正了心态。

我们提前两天到了杭州,大家都表现出一种微妙的平静。教练也没有召集大家强调策略。

曾经还有很多机会时,我们展望未来,踌躇满志,述说着信息学精神,在考场上挥动思维的利刃。而面对这或许是最后的一战,一切都失去了意义,只有低头祈祷,且行且珍惜。

考点在杭州师范大学仓前校区。来到机房楼门口的树荫下,我莫名感到熟悉。或许是因为走过太多考场了,我感觉像是回到了小学参加区赛市赛,或是初中体验 ZJOI 的日子,昏暗的楼道,陈旧的机房,排列着的笨拙的台式机……唯一不同的是我的思想,可思想又能存在多久呢?离开竞赛后,那些知识都被淡忘,我对 OI 的印象大概就是这样平凡的一幕吧,这一幕代表着这名普通 OIer 的启程,也代表着这名普通 OIer 的谢幕。故事的起点与终点,总是能带给人相似的感觉。

进入机房,我的旁边坐的是 hehezhou。开题,T1 秒了。T2 难,我先想了大致处理模式,然后把出问题的栈满的情况往后扩展,总算会了。解法包含复杂的分类讨论,模拟栈的代码细节很多,调完 T2 剩余不足 2h。我慌忙看了一下 T3,读错题浪费了 15min,然后会了树的部分。为了保分先往后看,写掉 T4 的 $20\text{pts}$,回过头再搞 T3,发现是简单题,这时还剩下 30min。于是开冲,复现了 CSP2021 的一遍过大样例。

现在看来,这场比赛就是在崩盘的裂谷之上走钢丝。太险了。

但我总归是守住了希望。

前方更险的道路在视野里展开。可我知道,无论我能否走过去,一切都离结束不远了:团队即将散去,外驱力即将燃尽,我的 OI 生涯的末期即将到来。

NOIP2022 后 & CTT2022

wt 和 zrz 都没做出 T2,挂了少量分,$250$ 左右。尽管还有希望,但确实是一鼓作气,再而衰,三而竭……

12 月开始 CF 3000 的训练,做了不少偏怪题。

同样说说 CTT 印象比较深的几题。

R3T3 找规律快乐。

R4T3 找规律快乐。

R5T1 花了 4h AC 了,很开心。

R7T2 拿网络流草过去了。

R8T2 阴间题。

R8T3 找规律快乐。

R9T3 差 8min 没调出来,qswl。

R10T2 神奇技巧。后来模拟考时用上了。

R11T2 几百年没写 exLucas,卡常了半天。

R13T2 物理题。

R14T1 拿到了全场最高分!

线下没去。

zrz 在 9 月之后私自在间断地打 CF、AT 和洛谷的比赛,还拿了道 AT 一血。

12 月中旬,教练让我们都开始打 CF 和 AT。由于我们训练模式的原因,我提出了异议,但最后还是考了三个月,效果有利有弊吧,代码速度是有些练上来的,但是半夜打比赛确实把身体和训练节奏搞坏了。最后 CF 小号拿了 2666。感觉除 AGC 以外场切的都是水题,而 AGC 又切不出什么题……

2023 春节前后

疫情政策放开后在家待了一个月。时间的齿轮暂且变慢了些,暂时将思想从 OI 中抽出了部分。期间除考试外只做了 5 道题,没学其他 OI 相关的东西。大部分时间窝在床边和写字台前准备学考、做数学、看书和刷 b 站。同时,我开始不时地回顾我的 OI 生涯,一个个训练阶段,那些不堪回首的经历,感觉就像垂暮的人总会不自觉地回忆年少时的故事一样。很多东西就算在手边,也并非能被自己掌控。我厌恶了成天围绕将至的比赛思前想后,只想暂时沉浸在对往事和对自我的审视中。

24 号阳了,症状轻。

12 月 31 日,17 岁生日。宁波没有下雨。厚厚的窗玻璃将外面喧嚣的世界与我隔开,只听见模糊的风声。房间里很暖。我在淡黄的灯光下听着卡拉扬指挥的,那个最经典版本的《四季》,在屏幕上打起了字:

窗外亮起红、橙和白色的灯光,我又在这个窗内世界度过了许多日夜。记得去年这会儿我也看到这样的景象,哦,前年也一样,不过那次天正下雨,灯光穿过窗上挂着的雨滴,交汇在一起,显得格外耀眼。

不过有些东西不一样了,比如前年我望向窗外,想的是,“两年后的我会怎么样——会‘自由’吗?”而现在我却回忆着过去的事情,聊以填补空虚。

这里的时间与外面的并不相同,这里没有四季,只有无尽的日光灯、白纸和屏幕。

在这里,我每天说着同样的话,做着同样的事,看着同样的景象,逐渐地,在时间带来的麻木中,一周过去了,一个月过去了,一年过去了,眼前各色的灯光,却似乎昨日才看到过。

快速流动的时间裹挟着我,使我不得脱身。之前并没有意识到这一点,因为那时我还有希望,不,是妄想,妄想着新的事情发生,我告诉自己,就让这段时间简单地过去吧,忍耐是值得的;但后来我发现,时间并不肯就此放开我。我想做些什么,试图抽身,做出改变,可我眼睁睁地看着自己,在令人窒息的时间的缠绕中,可悲而可笑地,无力作为。

夜深人静的时候,我常望向窗外。我本可以生活在那里,像他们一样,在春天山坡上粉色的空气里沐浴,在夏日树荫下和屋檐下喧哗,在秋天月圆之夜共同欢笑,在冬日初雪的校园并肩漫步。我更爱科学,于是我挥手,转过身去,走进无四季的世界,熬过了一个个思念成河的夜晚。如今我却问起自己来:

我所热爱的事情啊,为之付出青春而奋斗的事情啊,为什么一步步走向我所不希望看到的境地?我的付出和失去,我想追回的东西啊,都到哪里去了?

我试图回忆那些过往,找回昨日那些我所珍视的时光。可那些印象模糊了,一句话映入脑海:

我们不知道,我们将与谁在未来结缘,但我们知道,过去的必将分离,再也不会走到一起了。

灯光照入眼中挂着的泪珠,交汇在一起,显得格外夺目。

すべては終わりましたか。

这是我写的 QQ 空间。

宁波的深冬,素白而萧瑟。

春节前打了 WC2023 和 Goodbye Renyin。WC 是倒序做的,T3 应该是拿到了全场最高,T2 部分分在最后 5s 调出来了,踩着点交上。没挂分,排名出奇地好。

春节过后,状态就必须渐渐恢复了。

回 cx 后,我开启了自己制订的解题方法计划,从构造开始。另外拿了 USACO 白金组的唯一一次 AK(23JAN)。

联合省选 2023 之前

2 月中旬开始做 CF 3000,平均 2.5h 一题。教练让我和 wt 做完后讨论思路,我也做了些解题分析。

但我始终想不明白一点:两年前开始做 3000+ 的 CF,为什么如今仍然需要整场考试的时间才能做出一道 Div 1 里次难的题?CF 题似乎是个漩涡,无数日夜,千篇一律的刷题,到头来只是原地踏步。

是的,我已经恨透了 CF 题。一是因为与它相关的事情给我留下了一些不好的回忆(这里就不写了),二是因为难度评分不准,三是因为我觉得它的(2800-3200 难度的)出题风格很“贱”,是的,我用了这个非常不适宜的词,“贱”,这是我极端错误的,但真实的个人感受。我觉得 CF 的大部分题都像一道脑筋急转弯,想到了就万事大吉,想不到就难以重回正轨。缺乏综合和系统性分析,缺乏多步思考,缺乏美感,常有偏题怪题。我难以通过刷题获得解题思维和技巧的积累,而只是每天随机思考,如蜻蜓点水,浅尝辄止。我又感到自己很无能,将进步缓慢的原因归结为题目风格。但看到自己的努力似乎成了徒劳,我的信念确实有些崩塌。

不能否认,CF 的每场考试都凝聚着出题组、审题组和平台团队的心血。如今我也不再像曾经那样认为,因为要真的把 CF 做扎实很难,但收益也大,随着解题样本的增加,水平的增长是潜移默化的。我只是想呈现当时我最真实的感受。这一切不是 CF 的问题,是我自己和训练思路的问题。

省选很近了。我复习了流、slope trick、wqs 二分等算法,构造题解题方法计划也快完结。这时,教练开始让我们练模板和做 CF 题的模拟考。

不练贴合省选风格的题,没有时间自己复习其他算法和模板,教练还说如果省选进了,4 月后要一直练模板。

我的计划都被打乱了,想摆烂。但想到这或许是与 OI 相伴的最后几周,我又收拾着凌乱的心神,试图做得认真些。

联合省选 2023

考前读完了《三体》。看书时,我的意识游离在书中那完全不同的世界,发散着,想象着。不知道少许这样的体验是否给我的思维带来了一些刺激。

比赛还是在杭师大,我们住在比上次离学校更近的一个酒店。考前一天晚上,我把构造题项目完结了。

D1T1 预料之外地简单。T2 我花了较长时间,想到了一个 $1.5$ 次的做法,并用选重心的技巧简化了代码,3h 时开拍,改掉挂的一个小 bug 后就拍上了。T3 我没有想到贪心,想着 $48\text{pts}$ 用树剖模拟费用流,担心 $\log^2$ 被卡常,于是决定在只剩下 1h 的情况下写全局平衡二叉树。这时其实犯了和 NOIP2021 一样的错误,我最终没调完,只写了 $22$ 的暴力。

wt 会了 T3,但来不及。wt 和 zrz 都没做出 T2。虽然考虑 D2 保守些就没事,但晚上还是没睡好。

D2T1 预料之外地恶心。我在 2h+ 时过了大样例,满屏幕都是中括号。看了一下 T2,和 NOI2022D2T2 相似的部分分表格使我顿感不妙。只会难写的 $64$。T3 写掉 $10\text{pts}$ 跑路后仅剩 1h,来不及写 T2 的 dp,写了 AB 性质后草草收手。

zrz T2 写了 $64$,wt 会了 T3,估分都高于我。我们走向校门。我的总分有戏,但是想起 NOI2021 和 NOI2022,我知道,自己在 D2 面前又一次没有撑住,低下了头。

zrz 的分数很危险,wt 如果不挂分就稳了。我跟 zrz 测了一下民间数据,他 D1T1 和 D2T3 挂了——或许因为比赛开始还没进入状态,zrz D1T1 写了个线段树分治,然后写错了。这题真的挂不起分啊……太可惜了。wt 也挂了很多。我除了 D2T1 比较不放心外没什么问题。why 的 D1T2 挂没了,默哀。

教练曾经在 cx 的教室里说过:“不要以为你们几年都坐在一起,以后就都能成功了。等你不努力,被淘汰,而别人走上不同的路了之后,你就只能说‘我曾经跟某某某一起训练过’了。”

21、22、23 年,凶险的挂分遍布于每一场重要比赛,蚕食掉一次次的希望。他们终究无法战胜这一由自己创造的病魔。

我们逐渐走入命运的岔路,即将分道扬镳。下午,我和 zrz 一起,踏上这今日最后的旅程。

良渚博物馆外是杭州的春色。金光撒在新生的三叶草上,那种纯粹的嫩绿似乎要流淌起来;微风吹皱了一池绿水,苦草如长发般飘荡,金鱼藻来回摇曳,交织的植物下不时涌出几串气泡。我们走到十字路口,抬头看见澄净的天空中出现一道航迹云。一轮金色的太阳渐渐沉向地平线,却愈发显得耀眼。

我们再次前往暮色中的西湖,看着对岸随着晚霞的黯淡,一盏一盏亮起的星星点点的灯,保俶塔和雷峰塔的轮廓在水波中碎成片片金光。我们在沉默中走了很久,沿着湖边的雕栏白墙灰瓦,穿过路口的呼啸与喧哗,从六公园走到一公园,回忆着六年来一起与 OI 度过的时光,一切都在眼前如走马灯般浮现,最后,我们转向灯红酒绿的街市,隐没在光影流转中。

NOI2023 之前

zrz 和 wt 回到 yyhs 开始学文化课,同时在机房做题保持手感。得知没拿到 C 类后,他们的训练就告终了。在此之前,zrz 和 lr 在 5 月拿到了清华的优秀。

cx 的这个教室只剩下我一个人了。隔壁是 lr。

就简单写写吧:教练不怎么来找我了,确实他比较信任我对自己在细节上的把握。剩下三个多月的训练也就主要是我自己安排和管理。我做了 dp 解题方法计划,ds 复习,学了 SAM、Ukkonen、拉反、四边形不等式优化(没错,到这个时候我才第一次学这个)、KTT 等。期间做了 5 道难题,包括这年省选的 D2T2 和 D2T3。全部是洛谷 rk1,3 道 uoj rk1。

回头来看,21~23 年,在一定量的各类型的刷题,频繁而有计划的总结反思,以及深入的算法和专题研究之下,我的解题思维逐渐成熟和系统化,对一些技术及其应用开始有了自己的理解,代码能力也有所提升。这些进步并非源自某段特定的极具针对性的指导,而是在时间与综合训练的共同缓慢作用后的产出。CF 题的反复无常确实使我困惑,但在做解题方法总汇时,它们就成为了宝贵的样本,使我能反刍自己过去的思想,迭代地加深对那些算法思想的理解。

那时的我会想:NOI2022 之前的我,水平到底有没有达到金牌线?我无从得知。这个问题显然也是毫无意义的。我所知道的是,NOIP2021、APIO2022、NOI2022 的错误化为我总结经验、调整策略的养分,深刻地改变了我的考试发挥与心态,它们带给我的成长,比解题水平的长进重要太多。

当然,必须承认的是,我的进步速度是过慢的——这个现象当然与训练思路有关,但总的来看原因还是很复杂——所以我后来一直觉得,自己的 OI 成绩完全是靠极大代价的时间与失败堆出来的。但无论如何,终于,至此,我已经准备好了。

7 月初开始在线上参加了 nfls 的集训,发挥还是有些不稳定,但是相比以前好很多,有些熟能生巧的影子。UNR 超常发挥拿到了并列 rk 2,但是经验告诉我,赛前考得太高并不是件好事。

教练最后的叮嘱是一定要稳拿 T1。

是时候了。

The End… Again…

NOI2023

这里就把之前写的游记粘过来了,加了几张图片。文风可能跟别的部分差的比较多。

Written on 2023.7.31

Day -6 ~ -3

rp 要被 UNR 和最后两场模拟赛耗光了(悲)

Day -2 & -1

为了避免飞机晚点导致生物钟紊乱,决定提前两天到成都。飞机是晚上 8:30。

然后因为宁波有暴雨,飞机晚点了 2h,飞机上想睡睡不着,生物钟成功紊乱(焯)。在飞机上看了 PAM 和保序回归,到酒店快三点了。

第二天复习了一些 trick 之类的。成都的小吃绝了,头一回吃这么辣还很舒服。从南门向成都七中里望感觉像花园。

晚上成功把生物钟调回。

Day 0 (7.22)

中饭后进学校,发现签名墙上写了一些很抽象的东西,还有好多认识的人!以及发现了 Technoblade never dies!。教练还在飞机上,等了会儿学籍证明。然后进宿舍,行李箱单手提到四楼。发现大家都到了,并且差不多已经结束了徽章互换。最终只换到 11 个,非常社恐,没有人认识我 /kk。

室友是 wmh、fsz(Umbrella_Leaf)(以前一起训练过)、tjm(Clonoth)。见到了仰慕已久的童年偶像 wmh,感觉此生无憾了。

宿舍不错,就是椅子没有靠背比较难受。后面逛了逛校园,感觉比较小(或许是部分教学楼在施工的缘故),但是环境特别好。有两个小大卖部,感觉比外面的便利店还大。

帮 zrz 送上了签名墙。

晚上背笔试。舍友在颓 generals.io 和 phigros 之类的,我完全不会。wmh 在玩某神秘游戏,赢了会有敲锣的声音,我甚至以为是校园里仿古做了什么报时的东西。

Day 1

参加开幕式。这次节目中主旋律元素较多。中间听同学说陈睿是成都七中的,非常期待,同时第一次知道群友并,原来去年就有了,感觉自己信息封闭 /kel。全场高潮显然是叔叔出现在大屏幕上的时候,当然《我的未来不是梦》唱得也很好听。音响、灯光和无人机表演差评,耳朵瞎了,眼睛聋了。ZJ 队拍照时瑟瑟发抖,自己太菜了。

回去给舍友科普了一下试机的一些注意点。

试机时遇到不少熟悉的面孔。线性筛 T1 写了 15min,有种不祥的预感。笔试不出意外还是老题。selfEval 好评!!!感觉 NOI 离 pretest 以及 IOI 赛制不远了!

考场内很热,向老师请求明天考试空调开冷些,非常可惜忘记了天气预报第二天是雷阵雨。

晚上执行既定的操场快走+策略复述计划,舍友在联机玩 gen。

成都的天暗得很晚,在操场上听着《成都》和蝉鸣,感觉自己已经不再紧张了,或许是紧张麻了罢。

晚上睡得不错。

Day 2

虽然仍然有些困,但以不错的状态进入了考场。只提前 10min 开放考场。

开 T1,感觉 $100$ 相对于 $95$ 的复杂程度没有 [NOI2016] 优秀的拆分这么离谱,于是决定写 $100$,不知道为什么花了 30min 码了 3.8K,过了拍。

赛后发给 zrz,zrz 表示:T1 看起来很可爱。

T2 想了 1.5h 仍然只会 $70$,而且细节还没推,先看 T3,感觉 $n,m\le 300$ 很可以做,但是就是不会做。

然后打了 T3 的 $36$ 和 T2 的 $70$,因为 $n=m=4$ 时暴力会 T,所以打了表,发现答案与树形无关,进一步发现了 $n\ne 1$ 时的双阶乘规律,于是 $k=0$ 就直接 dp 就行了。仍然不会 $100$,非常难受。

剩余 1h 只搞了 T3 的链。估分 $100+70+52=222$。

出考场发现大家都会 T2,被薄纱了,自己拿了一个大众分。wmh 写了 T2 的类正解,还在那里假,说可能会被卡常。真的太有实力了!

出分没问题,wmh 又在假说自己 T1 没 A。

晚上听题,T1 题面里没写 $x_1\le x_2$,不过实际数据是保证了。不卡就在题面里写清吧 /fn。T3 看起来不错。

舍友在联机玩 gen。

Day 3

上午嘉年华做了 $3$ 个项目。接棒子那个,我们提前算出如果每次随机选两个位置把手放在下面,期望可以接 $4.8$ 根。然而实际上用这个策略的都失败了。我直接只管一边,拿到了 $5$ 根的成绩。飞盘屡战屡败。

中午来了一位神秘人,打 hdu 的神秘比赛。

下午看桌面足球,ZJ 队十个球里有七个是 wmh 进的,烤串法牛逼 /bx!好多巨佬都在打足球,感觉是好的调整心态的方法。lca 在音乐厅门口发明信片,去拿了一张,lcr 太可爱了太可爱了太可爱了!OI Diary 什么时候出啊(

zrz 也想要一张,后来又问了一下,lca 表示可以给地址寄过去 /bx。

晚上总结 D1,调整一下技术,继续操场随机游走。舍友在联机玩 gen。

晚上睡得不行,脑子里充满了奇怪的组合结构。这一天经历了不紧张——紧张——不紧张——紧张的波动。

Day 4

精神状态略逊于 D1,但秉持着“睡眠不好不大影响大考”的理念,尽量使心态放松些。考试开始后调整自己椅子的位置时手指不小心被木屑扎了,清醒了不少。

T1 马上就会了,1h 后看 T2;T2 马上就会 $72$ 了!T3 马上就会 $30$ 了!感觉有戏?

后面浅尝 T2 的正解就放弃了,感觉 SA 计错的部分无法消去。于是写掉已知分数,剩余 1h 想 T3 但没救。估分 $100+72+30=202$。

出来发现大家都 $230$。经过 wmh T2 的一句话点拨,马上发现自己变成傻逼了!计错的部分是另一个二维数点!

出分发现 T2 挂了 $-28$ 分,非常地不牛,不过应该稳了。

下午鼓起勇气找 zak 换了徽章。zak nb!

晚上和舍友联机玩 MC。tjm 非常有实力,了解很多我最近才了解的 MC 技术圈内容,很有共同话题。一开始开局域网时忘记 enable fly 了,结果出现缓降却直接 ban 掉的喜感情况:《此服务器禁止飞行》

Day 5

去看演讲。感觉有几个选手讲得非常好,很有同感!另外几个不大有信息量。唱歌和萨克斯太好听了!以前其实不怎么听歌的,但《蜂鸟》种草了!到后半场才发现坐在旁边的是 zky /bx。

下午报榜看到很多认识的同学,大部分都上线了!还有一些高一高分银牌,明年加油!但是为什么 ZJ 不是总分 rk1 /fn?

dzd 说这是近几年来最成功的一次 NOI,个人觉得这三年来确实这次体验最佳。

晚上和舍友联机玩 MC。玩经典小游戏 烟花派对,只拿一个弩掌控全场!MC 复健进程顺利 /qiang。

半夜在床上聊一些神秘话题。

Day 6

到告别的时候了。

一些废话

尽管拿到了金牌,但这次 NOI 的发挥有不少遗憾:两道 T2 都没 A,考试时基本没有深度思考。或许大考就是这样吧,真正漂亮的发挥可遇不可求,但求不挂分已足矣。希望未来的集训队考试能考出实力 /fendou。

不过其实个人感觉如果想要拿到后一半金牌,只需在有基本实力的前提下,把部分分打满就行了。挂分是致命的。另外如果 5h 时间内不看错想错,不要过于贪心,时间其实是充裕的。不必担心各种奇怪的因素(例如没睡好、题难等)导致失误,心态上把它当作平常的考试就行了,大不了回去搞文化课。千万不要因为这是 NOI 就想着做些出格的事情,尤其是 D2,一定会失败的。

首先想感谢自己的成长,这几天的心态和意识调整是至关重要的。

然后想感谢这次的室友,谢谢你们帮我找到了缺失了四年的校园生活的感觉。我第一次在即将离开比赛地时感到不舍。你们不会因为我们原来素不相识就一直待在同校同学的宿舍间里,只有晚上才来睡一觉;也不会因为我们是竞争关系就缄默不语。我第一次在 OI 的盛会上感受到了交流和交友的快乐,这种快乐不必非常深刻,或许只是聊聊以前的 OI 经历、一些热门话题、自己的爱好,抑或是一起颓 MC,但我却能感受到也有人在经历我曾经历过的事,爱好我爱好着的东西,我不是孤独的,这就够了。

最后想感谢 NOI。NOI 像一座灯塔,指引着我青春奋斗的方向。现在,我也永远告别了 “NOI 选手” 这一身份。不过回首看来,NOI 也只是人生列车众多站台中的一站,到站之前的日日夜夜,心中有无尽的感慨与希望;到站时的悲欢离合,又使我百感交集;但当列车再次启程,无论成败,我已回归平静,因为经历了,就不再有遗憾了。祝愿所有进站和出站的旅客,都找到属于自己的价值。

最后的最后,今年下半年,YeahPotato 维护的 LRYP’s Blog 即将上线,欢迎各位同学访问品鉴,咱们文理两开花,共创新辉煌!

(upd:LRYP’s Blog 咕了整整一年)

CSP2023 & NOIP2023

初赛 $100$。

CSP $400$。最后 1h 玩 Emacs 的游戏,bubbles 最好玩。出来听 fsz 说他 2h 就 AK 了,感觉自己很差劲 /ruo。

NOIP $400$。T3 实际只会 $75$,我猜了个一定尽量靠右的结论,于是可以 zkw 线段树形式的二分,结果给水过去了。

CTT2023

开始写博客,极度渴望社交和交流,可有什么途径呢?只能每天点开看过无数次的犇犇和 U 群,然后在失望中关闭。

Day -? ~ -1

NOI 之后的日子主要是在总结和出题,没去预科。做了些 CF 2600,学了同余代数,把一些神奇技术和方法论系列电子化了,然后就是互测。

质量较高的题包括 R1T1、R3T1、R5T1、R6T2、R7T1、R8T1、R10T1、R11T1、R12T1、R16T1。怎么全是 T1 啊

毒瘤题有 R1T2、R2T3、R4T3、R6T3、R8T3、R9T1、R15T3、R17T3。

科技题有 R1T3、R8T2、R16T2。

几道解题过程比较有意思的题:

R3T2 非常地 finger theorem,但不会证,写了一下竟然就过了。

R4T2 没看到数据更新,白调了 1h /fn。

R6T1 乱搞过了。

R7T3 猜结论过了。

R8T1 感觉儿时做到过,但还是完全不会。

R9T1 怒码 200+ 行,喜提 $20$。

R10T3 找规律过了。

R11T1 乱搞过了。

R12T2 怒码静态 toptree,结束后发现自己是小丑。

R13T3 是我的题的子集,结果 R13 2h 过了 T1T3,T2 误以为 2-SAT 可以限定 $n$ 个变量至少一个取 $1$,结果变成了 3h $10\text{pts}$ 小丑。

R15T1 是个可追溯化堆,复习了好久板子。

R16T3 猜结论过了。

我的题放在了最后的最后。R17 zky 1.5h 过了前两题,然后我看着他 1h 秒了我推了三四天的 $50\text{pts}$ 公式,然后 1h 秒了我又推了两天的全解公式,1h 秒了我写了一个下午的代码,而且思路基本和我一样。真的强。

听说 wmh 推了一整场我的题,很感动 /ll。

拿了 4 场第二,8 场前四。zky 是无法超越的天花板。

互测中自己最大的感受是代码能力上的突破,可以不打草稿就码上百行,调试时间也不长。这是之前我所无法做到的。

Day 0 (12.1)

前往苏州。室友是 NOI rk3 的 dyq。

CCF 业务总部在一个园区,不大的一栋房子,旁边是似乎湿地一样的大池塘,植被都呈深秋的颜色,少有生机。

除去 NOI 认识的三名室友,其余选手我无一熟悉。或许还有互相知道 ID 或名字的,却也从未交往过。

晚上订正互测 R1T1 练手感。fsz 来送了我三个 MC 图案的键帽,他说是暑假逛漫展时买的;tjm 约我 D4 考完打 MC;wmh 在看我的题解,并找出了一个 typo,赶紧更正 /kel。

Day 1

早饭。空气中飘着酒店特有的一股淡淡的香气,轻音乐的节拍在自助餐厅里回荡,抛光的深色大理石台反射着窗外的日光,列着装有各式冷头盘的白色餐碟,眼前的画面与皇冠假日酒店的记忆重合起来。若即若离的过去似乎与当下并无二致,选拔又一次如约举行,CCF 的大巴车与曾经一样载着 OIer 们在冬日的城市中穿梭,可我已不是那个两年前的我,我身边的一切确实也不是两年前的一切了。弹指间,我终于如我曾仰望的“大佬”们一般,走向了故事的尽头。

对于即将到来的四场考试,的确远不及 NOI 之前那么紧张,但也还没到释然的程度。我的预想是每场会有一两道区分题,在考场上能否找到解题突破口并快速写出代码,对此我并无十足的把握。我的 OI 生涯是否会被画上一个残缺的句号?惴惴不安地坐在大巴上,我尽力调整着自己的精神状态。

T1 一眼学习轨迹,但是是个变式。先写了个平方,对于开头小拐部分一直调不清楚,过了样例后交上去 $0$ 分。又调了 0.5h,突然公告行末空格判得有问题,火大。可改后还是只能过性质 A 的包,顿感不妙,写了性质 A 的线性后就先看 T2 了。T2 签到,T3 是个整体 dp,线段树部分是之前复习过的带 tag 合并,于是专心码正解。最后一些时间 T1 全解结论也改不明白了,就只补了个性质 B。

出榜后发现自己 T1 确实失误了,wmh 和 tjm 都 A 了。好在 T1 浪费了 2h 后稳住了后两题(而且感觉时间算宽裕),排名不算差,但对自己不满意。

下午讲题前电脑黑屏但没关机,实际上是亮度调得很低。我走到自己的座位旁发现有人用手机手电筒照着屏幕念“集训队—(我的名字)”,一转头发现是 zky,旁边是 sjy。我直接慌张跑路。

昔日的选手已成为出题人,还记得 NOI2021 D1 讲题时 ix35 上去吐槽的场景,很感慨。希望自己以后也能为 OI 做些贡献。

会场楼下开放了一个博物馆,结果大家直接拿一个展示屏打起了 gen,wmh 甚至赢了一局。然后打牌,认识了 fxt(275307894a)、jbw(lgvc)。

考完后有些筋疲力尽,回酒店后就一直刷 b 站,没精力复习。

Day 2

T1 是道初看完全没思路的构造,我其实非常担心开局懵这种情况。硬着头皮做下去,逐渐探出了一条思路,算是幸运,但代码较复杂,留到后面写。T2 是二次离线板子,T3 是不可做题。回过来扛 T1,过样例后就 A 了,松了口气。T3 又搞了 1h+,大概感觉要用 Hensel Lifting,但 Sub2 死活调不出,$5\text{pts}$ 滚粗。拿了个比较标准的分。

fsz 很稳,A 了前两题,且解法都和标算不一样。

Day 3

T1 花了 2h+ 过了,T2 完全没思路,T3 花了 1h+ 过了。后面 T2 先考虑了分治,但愣是没想到分治的每一层并行做,结果就开始考虑小常数 $n^2$,还是不会,最后 1h 没得分。

wmh 非常牛,A 了 T2。

T1 说是原,因此降低了 D3 的占比,不知如何评价。

下午认识的同学都不想去博物馆,我也就留下来打牌了。几位来自北京的同学邀请我们一起打 UNO。

Day 4

D1 和 D4 是相对较紧张的两天。D1 紧张是担心不在状态,D4 则是因为发现前三天的区分题我解得并不轻松,不知能否再次避免失误,善始善终。

T1 是个经典模型套增量法,我先写了个平方暴力,大样例也过了,照理来说应该过前四个包,我却只过了前三个,心里咯噔一下。与此同时,出题人正在改 $m=1$ 的锅。修了两次之后,我又下载大样例,打开压缩包,赫然一个 std.cpp。其实当时的我心情更像是,喜忧参半。这题肯定是作废了,我也不必像 D1T1 那样反复调结论了,但后面还会加赛吗?

场上爆发出笑声,Itst 宣布 D4 只按两题计,并调整了四场的权重,看来没有加赛了。

T2 和 23OPEN 白金 T3 很像,过了之后算是松了口气,T3 就各种乱搞。可出考场后,我并没有如释重负的感觉,T1 的侥幸逃避并不使我十分开心。

fsz 考出了 $114.51$ 分的优秀成绩。

看了一下 Qingyu 的总榜,似乎是集训队 rk6。这四场我写了七道正解,算上 D1T1 和 D4T1 共九道题都较为中规中矩,考察选手的基本功,没什么超纲算法、科技或特别难的无算法纯思维题,我是应该拿下的,有失误,不算很大。但是其余的题却是半点“踮踮脚能拿到的分”都没拿,尤其是 D3T2 和 D4T3,这类交互壳+构造我都只写了基本分。确实不擅长 IOI 风格的题。总体来说,我的表现算是“稳中不求进”吧。

精英培训选手都很猛,fxt 太强啦!但从另一个角度来看,结合精培和我的排名(显然我自己并没有 rk6 的实力),我认为可以推断出,有很多集训队选手因为读预科丢掉了状态。并不是说预科不好或者不应该将精力花在预科上,而是我真真切切地感受到了 OI 能力的时效性,巅峰易逝,诸事无常,这是残酷而令人伤感的事实……

下午直接和 fsz、tjm 打的润回酒店玩 MC,晚上我们想搞全成就,结果拿到鞘翅就已经 22:30 了。

凌晨,回到自己房间(室友下午就走了),坐到床头,我的心不知何时被一层孤独笼罩起来。是的,MC 的内核是寂寞和哀伤,当我手持烟花火箭在末地的暗紫色天空和嶙峋的灰黄色外岛间独自飞翔时,尤能感受到这一点。可此时的孤独却似乎指向刚从中抽身的 MC 之外。回想这五天的经历,除了一起打牌和找我加 QQ 的同学,我和其他任何人没有半点交流,偶然的目光相接、擦肩而过也只是视若无睹。曾经的我满怀期待地幻想 CNOI 的顶点:那里聚着一群并肩前行的人们,他们热切地探讨、辩论、谈笑风生,他们汇聚着各自的思想,讲述着自己的故事……可如今我真正得以一瞥顶峰的样貌,却发现这里只是一小片积雪的空地,陌生而沉默的人们聚成几个不相往来的小团体,剩下的便是漫天云雾。我逐渐地感到无力而心寒,因为我发现自己与他们之间隔着一堵无形的墙。

我不知道这是自己的幻觉,还是实然如此。确实,我早就清楚,交流并非 OI 所必不可缺的要素;但作为一个普通的人的我,那精神深处一角的空虚与匮乏大抵已经存在很久了吧。我一直认为,这份空虚只是行路上必须经历的精神和思想的磨练,我只是攀登得不够高,没有抓住机会罢了。可经历了那一夜夜独自的思索,一次次企盼的落空,我真的开始怀疑,这孤独是否在自己启程的那一刻,就注定是属于我的。

我的脑中出现了《全频带阻塞干扰》中的一段话:

况且,米沙就属于恒星吗?他喜欢恒星,把全部生命投入到对它的研究上面,但他自己却是恒星的反面,他更像冥王星,像那颗寂静、寒冷的行星,孤独地运行在尘世之光照不到的遥远空间。米沙的性格,加上他那白晰清秀的外表,使人很容易觉得他像个女孩子。但列夫森科元帅心里清楚,儿子从本质上一点不像女孩子,女孩儿都怕孤独,但米沙喜欢孤独,孤独是他的营养,他的空气。

我从孤独中获得了什么,孤独又将我塑造成了怎样呢?先前的我似乎从未认真考虑过,自己应当成为怎样的一个人,我只是经历着这一切。这或许也永远无法预料吧,我想,就随着时间穿行在这世界之中,继续去追寻那个自己吧。

CTS2024

Written on 2024.2.5

Day -? ~ -1

两个月的时间看似宽裕,实则是紧得手忙脚乱。

THUPC 后开始找论文题材,在多次碰壁之后选择了陈词滥调的 dp。

论文完稿已经 1.13 了,我只有两周的时间找回手感。最后一周我试图在 qoj 上每天 vp 一场,但越 vp,心态就越糟。

CTS2023 D1T1 没想到,GDKOI2024 的 D1T1 和 D2T1 调了很久才过,FHQ treap 连着写错两次,拿了好几题最劣解。

NOI 之后我已几乎忘记了压力大是怎样一种感受,现在终于又回忆起来了:在备赛时我会将任何其余的事、其余的念想拖到赛后,逼自己付出 100% 的精力在复习已在脑中反复过过无数次的东西上,可效率还是远低于预期,还是会出错。这种压抑和焦虑贯穿我的五脏六腑。曾经我有充分的动力,可以透支自己的精神。现在很难了,一天都很难,哪怕我再三提醒自己 CTS 很可能是 OI 生涯中最后的考试。我真的不想再复习了,这样的复习令我恶心。

不得不说,在这方面,我是一个缺乏毅力的人——没有竞争,没有交流,少有精神支持,在白色的教室里独自沉默着思考和踱步,已经近一年了。确实,我对训练的热情正一点点地被消磨殆尽。大家常说,OI 之外是更广阔的天地。如今我对那更广阔天地的向往占据了上风。很明显,我已力不从心了,或者更客观地说,其实精神状态已经有些失常了。每天不进行任何有效说话,蜷着身子面对电脑 10h,瘫着身子刷 b 站和知乎 2h,也许用词不合适,但以我自己的标准来看,这就是一种麻木而糜烂的生活。

这两个月,我的心中一直藏着一个念头:我不大想进国家队。用于忽悠自己的借口是害怕上台,根本上则是因为我实在不知道,那样的话随后的七个月该如何熬过。可另一方面,我又希望自己考得好些,能给自己一个交代。NOI 之后我一直很在意自己的实力,说是在意,其实不如说是自卑吧。每当遇到不会的题目或 trick 时我就会以”你连这么简单的都不会怎么配得上金牌“之类的话来刺激自己。这种心态在 9~12 月给了我一点动力,在 CTS 前却促使我彻底地摆烂,同时又使我希望自己最好能卡到 rk7,妄想自己能心满意足地全身而退。

我为自己的念头感到羞耻,可我的大脑不受控制地一遍遍地重复着这一念头,似乎那是我极度渴望的一般。

正如后记中提到的,曾经的我天真地以为,有坚定的意念,不论环境、条件多差,都能做到想做的事。直到有了切身经历,我才明白,人的意识和思想,是不受控制地随着生理和心理状态变化的。无论多么宏大的目标,如果精神上没有足够的能量,都是难以完成的。

不过无论如何,我不希望自己与 OI 的告别方式是不欢而散。

Day 0 (1.29)

重庆育才。PKUWC 刚落下帷幕,NOIWC 就开始了;THUWC 在巴蜀中学。上一次出现这样的盛况时,我才初一,只参加了 THUWC 并拿到胸牌。现在,如同冥冥之中的约定一般,我得以补齐最后一块拼图,将自己的 OI 赛事连成一个环。

晚上开幕式。略显无聊。

室友是 cxy(chenxinyang2006) 和川子(yzc2005)。一直很崇拜和羡慕川子,感觉交往极其广泛,这次能分到一起很幸运。川子人真的很好,很外向,还会提醒起床和带身份证之类的,魏老师过生日时还问我要不要蛋糕。

其他认识的同学中只有 fsz 来了,还见到了 MO 队爷 shj。

cqyc 的中晚饭不错,早饭不行。宿管阿姨对于熄灯时间有点过于严格了。最令人不满意的是宿舍间里不能有插头(说为了安全,一堆全缠在外面难道就安全了?不都是 $Q=I^2R$?),以及报告厅座位很小,信号极差。

Day 1

上午听 lxl 讲课。下午没去。准备答辩 ppt、自我介绍以及练手感做题。看到自习室门口川子坐在台阶上抱着一只猫猫,猫猫长这样:

川子还在群里说要买猫粮,买到后不知道为什么就没看到他了。

晚上是魏老师(Alex_Wei)生日,谁都不认识的我谢绝了川子的邀请。隐约听见隔壁的生日歌和欢声笑语,落寞笼罩了浴室中的我。

Day 2

上午没去。又看到了猫猫,他叫着,蹭着我的腿绕了一圈,应该还是有些饿。我回宿舍去拿华夫饼,正好川子在,就带上猫粮和我一起下楼。

川子一边拿出一包猫粮摇着引诱猫猫过来,一边告诉我,昨天猫猫饿坏了,于是他点了外卖,顺便搞了个志愿者牌子得以随意进出。后来抱着猫猫时,他的手疑似被当成猎物咬了一口,不得不到校外去打狂犬病疫苗,让我也当心。他递给我一根猫棒,让我慢慢挤出肉泥。可猫猫性子很急,直接侧着脸开始撕咬塑料壳子。我只好找准时机松手。啃干净后猫猫见没吃的了,就在周围焦急地踱步,他又转向川子放猫粮的纸袋,将前爪扒了上去,试图找到更多的食物,结果把袋子都弄翻了。

我们转移阵地到阶梯前的柱座上,川子又拆了一包。猫猫跃上台子时,川子顺势把他抱到了腿上。一早上吃了将近 100g,他终于安静了下来,揣起手,在川子的抚摸下闭上了眼睛。

后来他好像渴了,跳下去到露台旁舔积水的木板。我就从包里掏出矿泉水,把水倒在瓶盖上给他,他喝了两次后,突然一溜烟跑开去,不见了踪迹。

下午的量子计算机很有意思,全程没掉线,很喜欢。

晚上睡不着觉。

Day 3

省流:彻底爆了。

T1 感觉可做,首先想到一个 dp,但是认为区间并可能会导致端点数爆炸,就没写。后来又分析了一个峰/谷值对于 $L$ 的限制,不小心把符号弄反了,以为也不行。这时我认为这题本质跟染色数组的模型类似,就去分析选择反射的钦定,结果花了 2h 只搞了 $35$。

T2 和 T3 中规中矩,各写了 $23$。T2 能看到一个极复杂的正解,写不了。T3 有 $10$ 分是 random_shuffle。

出来听见大家都是 $100+$,我意识到可能出事了。

zak 用极其简洁的调整法过了 T3,杀死了比赛。

路上听到 Kubic 说 T1 分析峰谷对 $L$ 的限制是对的;碰到 fsz,他说 T1 的 dp 猜区间并连续的结论可以过大样例,于是可以直接线段树维护矩乘,他就写了 40min。

我成功遇上并排除了两个正确思路。寄。

倒 5,先前稳定但不出彩的成绩是无法经受失误的,总排大跌至 18。

还是讲讲文艺汇演吧。

汇演其实是个民间活动。skc、川子等人志愿组织了这次汇演,报名截止是 1.30 晚 22:40,我在犹豫中错过了。

因为沟通上的问题,育才也派了学生过来,先表演了半小时左右。

节目共有 22 个(实际是 21,ylx 没上),大部分是唱歌,有 5 首日语歌(一首是竹笛)、3 首米哈游的歌。个人觉得唱得很好的有:Zeardoe 的 《夜に駆ける》、川子的《灰色と青》、Kubic 的《人是_》、好想做温迪的狗(?)的《风与飞鸟》、云浅的《蜂鸟》、xtq 的《温柔》。大家唱功真的很强!

虽然没有《当班长》,但我们有两篇《机器人朋友》!

竹笛和钢琴听起来功底都很强。

中场的谁是卧底节目效果很好,完全没有因为第一次搞显得尬。ylx 太擅长这个游戏了,全场最佳。

《蜂鸟》应当成为 OI 界的难忘今宵。

我和 fsz 一直坐在最前排,与舞台只隔着一米的过道。我看到上台的同学们,他们在光束里,沉浸在自己的歌声中,闪耀着自信,展开胸怀,游刃有余地掌控全场的气氛,他们是多么地享受,多么地快乐。而我在这最后的机会迎面走来时选择了永远坐在台下。我明明知道自己五音俱全,也会背一些歌词,那之前的我在犹豫什么?我不甘地轻声跟 fsz 说,又像是在喃喃自语:“我早该报名的……”这话已经不是第一次了,在两天前的营员交流我也同样说过。在距离顶峰的最后一级阶梯,我止住了步伐。

skc 上台陈词,慷慨激昂,气氛高涨。罕有地,我也感到了作为 OI 群体的一员的认同感与自豪感。

在掌声雷动中,我踏上向出口的台阶,远离变幻的舞台。在这最终的 OIer 的盛会中,我终究留在阴影之中,错过了那耀眼的追光。

Day 4

自觉遗憾已难以弥补。

Day 5

T1 搞了半天才想到一眼的 $59$ 分做法,或许离 $88$ 也只差一步吧。T2 顺利些,摞暴力 $70$,T3 来不及想了,$25$。

临出考场时,一旁的 skc 问我的分数。还记得上次他问我分数的场景,时间如白驹过隙,改变了我们的心境,改变了一切。

rk14,总排不变。看了一下,如果 D1T1 过了有 rk8,可我在“如果”些什么呢。

D1 和我一样也失误的 cxy 发挥极好,翻到 rk6。很钦佩这样能逆风翻盘的韧劲。

下午,继续在校园里游荡。我沉思着,在料峭的风的包裹中走上高台,望向重庆模糊的高楼和久阴不晴的天空。我很清楚,两天 T1 的失误和临场发挥没有半点关系,单纯就是手感差。赛前两周的准备并没有充分恢复我的手感。可现在想这些又有什么用?不论将此归因于自己的不争气还是训练环境的缺陷,一切都已经结束了,多余的思绪只能是越理越乱。环境与气氛对我的状态的影响是毋庸置疑的,此刻的我固然无比挣扎和懊恼——那是因为我正身处赛场边,因为宴席高潮后的尾声已然降临。要是再回到一个月前呢?我相信我仍会做与原先相同的事。

那还有什么可后悔的呢。

Day 6

向所有候选队的同学致以最崇高的敬意。

我与 OI 的故事要暂时告一段落了,但我对它的热爱不会褪去。我会蛰伏着、继续独自努力着,拥抱我所向往的那些改变,等待下一次与 OI 全新的相会。

Our story will continue.

后记

我常常问自己:我真正喜欢的,是信息学,还是信息学竞赛?

我毋庸置疑地热爱着信息学——我热衷于发现问题模型和解题算法之间的对应关系,那种关系是多么奇妙,像高维的、千变万化的锁和钥匙,在世界诞生之初就已经确立了神秘的、千丝万缕的联系,却从未为人所知。我见到一把看似平平无奇的锁,在它所对应钥匙被我思索之前,我甚至不能想象出它的形式,我充满着期待,直到我推导出那把钥匙,就如同依据一条短短的迭代公式生成出如画般的图案,通过茫茫星图的无尽线索找到一颗宜居的星球,那精妙而自洽的系统豁然眼前,使我同时感受到发现和创造一体的喜悦。我着迷于解题过程中思维的趣味,那种趣味不仅仅是练习中偶有出现的 “Aha moment”,更是日复一日的解题中,面对各异的模型,我的思想如旅行者般在无尽的可能性中遨游,逢山开路,遇水架桥,突破层层难点,一往无前,与出题人进行跨越时空的交锋,寻找爆标的更优解……从青涩到成熟,我足以从更高的视角俯视那些思维技巧和解题路线,发现它们不是随机的思考试探,而是具有理论上的有效性和必然性,我意识到,这个客观世界,这宇宙中的“上帝之指纹”,是能通过人类的理性去感知,去把握的,这使我感受到信息学那深邃的力量。

但想到信息学竞赛,我犹豫了。

OI 很残酷。从 2019.1、2021.7、2022.8,直到 2023.4,最初是 cx 的前辈们,然后是 OI 圈一些广为人知的名字,最后到我的两名“战友”,我目睹了 OI 中的无常,那些大起大落,那些泪洒赛场和黯然离去,那些青春热血付之东流。随着一条条鲜明的个人简介被改成 “AFO”,我开始感到恐慌,因为我不知道哪一场比赛,哪一个念头,哪一次键盘的敲击,会宣告轮到自己的死刑——OI,不允许失误。

OI 很功利。尽管有“OI 是给学有余力的同学参与的”“要办纯粹的竞赛”的呼吁,但内卷没有暂停键,从我决定停课训练的那一刻起,便被卷入了无尽的竞争。我发现自己成为了“管中人”,别无选择地向着那唯一的方向,最高的目标奋力爬行,因为背后除了文化课的深渊,便是“失败”二字——OI,没有退路。

OI 很迷茫。正如 ISIJ2021 里所说,从那时开始,我看着一群雨后春笋般的名字开始飞速向前赶超,我自己却再也无法迎来 18、19 年那样的突飞猛进了。几十场模拟考的领先,最终落得 NOIP2021 的重创;对训练方式的日思夜想,换来的是争执与自我怀疑;反反复复的进步与落后,到头看似乎只是随机波动。22 年初的低谷紧随而至,我发现自己从未“做得快”过,从未“融会贯通”过,与日俱增的却尽是“错误的解题习惯和态度”,煞费苦心的努力只换来一个烂摊子,触目惊心的烂。进步似乎就是一个笑话,我开始自责,怀疑自己的理智,质疑这条训练道路是否还能继续下去。OI 的训练太难了,在这资源匮乏,思路单一,没有历史成功经验与他人帮助的小小机构,只有强撑着,在黑暗中摸索——OI,看不见光明。

我是幸运的,或者用更贴切的词,是幸存的。我忘不了家人无怨无悔的支持,一起训练的同学带来的乐趣和交流,还有我的教练:他培育了我的独立思考、自学和反思能力,教会了我什么是坚持、奋斗、追求和百折不挠。六年来,是他心怀那看似遥不可及的追求,带着我们从零开始,硬生生地开辟出了一条前所未有的信息学训练道路。他肩负起来自内外的压力:文化课的紧迫、外人的唱衰与冲突、我们竞赛发挥的失常、退步甚至崩盘……不论遇到怎样阻碍,他都没有放弃过,他永远那么自信,他永远追求着更高的目标,他的心中永葆着乐观主义和理想主义。他是我的领路人。

可那些刻骨铭心的痛和代价又岂能一笑而过??

(以下这部分内容,仔细考虑后我认为不适合放出来,因此以缺文号代替。或许未来有一天会公开。)

□□□□,□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□。

□□□□□□□□□□、□□□□□。□□□□,□□□□□□。□□□□□,□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□,□□□□,□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□?□□!□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□。

□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□“□□□□”,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□“□□”□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□:□□□□,□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□“□□□□□□□□□□□”□□□□□,□□□□□□□□□。□□□□□□,□□□□□□□。

□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□,□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□。□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□。

□□□□□□□□□、□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□。□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□:□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□;□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□,□□□□。

□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□□,□□□□□,□□□□□□。

□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□,□□□□□□□□□□□□;□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□。

直到 NOI2023 之前,每当走进那间教练办公室,我的心脏都会条件反射般地跳动得剧烈。若有一段时间不去那间教室,我就常会在夜里做起关于训练的噩梦。

在他之前,我从未对一个人有着如此复杂的情感。

我的 OI,就是在自己所热爱的领域,做着令自己痛苦的事情。

那是怎样一种折磨啊。

22 年初我曾企划在 NOI 后写一篇以时间为主题的,记录训练经历的长文。随着后来的变故,我也就没有提笔。跨年的空间算是写了一部分,也有些没提的,还是想凭记忆补几句。

在我看来,因其固有性质,OI 是训练周期最长,训练效率最低,发挥不确定性最大的竞赛,学习 OI 耗费的时间是其他竞赛的数倍。我所知道的 OIer 们基本上在初一及之前就接触了 OI,而他们未来数年的大块时间都被停课占据,在这漫漫长路中,他们承受了太多。

我自身更尤为如此。从六年级下的半停课起到 23 年末,我在校园里的时间不足三学期,除此之外几乎都在 cx,朝九晚十。前言也提到,cx 对我来说是一个与世隔绝的地方,它带来的是精神上的隔绝——但更残酷的是这里的时间。我曾读过柳文扬的短篇《一日囚》,主人公被时间困住,他的生命与世界切断了联系,他的“活着”成了悖论。我在 cx 体验到了类似的感觉——刷题的日子里,没有进步,没有新的经历,我的生命只剩下大脑无止尽的机械的运作。在我还没反应过来自己实质上做了什么时,一天甚至一周就毫无预兆地结束了,我猛地回头,想抓住些什么,可两手空空。这样味同嚼蜡的日子看不到尽头,三个月、半年、一年……与小说唯一不同的是,时间在真真切切地向前,我的青春在浑浑噩噩中逝去。

这不是 cx 的问题,当我做出走上校外训练 OI 这条路的决定时,就注定了,我会在这样的时空封闭中,走向偏执、孤僻和自暴自弃。我变得没有见闻,没有朋友,没有爱好,没有情感,没有曙光。我的感性世界坍缩了。那时我的脑中常常回荡着这样一句话:“日子像断了线的串珠般落下,散失无踪”;而我是失了魂的少年,日趋麻木。

支撑那时的我的不是未来那块虚无缥缈的金牌,而是关于初中非 OI 经历的回忆。我记不清有多少个夜,沉浸在那如星河般流动的记忆里:2020 年在 MC 地形圈的声名鹊起,2021 年和初中同学的书生意气、激扬思潮……从艺术、科学到哲学,从思辩世界、批判糟粕到认识自己,那些一去不返的日子,那些我所珍视的人和事,我在其中找到了自己生命的意义。我多么想再续与他们的故事,可那些夜:

只剩下我独孤与彷徨作伴,哪怕只言片语却也无人倾诉,万千思绪伴着我炽热的心,随风而动,无处安放……

—— [CTS2019] 无处安放(有改动)

我的思念从未干涸,只是越发地浓。

我是一个看重过程的人,因为我知道那些成功只是一瞬,当我的呼吸化为空气,我的记忆散作青烟,一切都会在时间的流水中化成泡沫而破碎。我能做的,只有全身心地感受我所经历的一切——这就决定着意义本身。

可我的 OI,就是在支离破碎,痛苦不堪的过程后,一个尚可接受的结果。

那是怎样一种遗憾啊。

呼,还是走过来了。

如果要回答开头那个问题,我会说:我也喜欢信息学竞赛。

抚平训练的伤痕,擦干眼角的泪水,每一场比赛都是新的开始。

通过正文,你可能会感受到,我很看重分数和排名,甚至有些过分注重结果——这本质上是我与生俱来的对竞争的渴求。当我与走在信息学前沿的同龄人们同台竞技,平日训练的镣铐不复存在,我内心深处的野火熊熊燃起,将自己全身心地,用尽一切精力地投入竞赛。我沉浸于争分夺秒的紧张感中:思维发散收敛,流转突破;指尖随风跳动,代码倾泻;心中下定决策,破釜沉舟……那些瞬间,我的心中闪动的不是胜负欲,而是教练常说的一句话:

人生能有几回搏?

要强的特点使我赛出过许多漂亮的发挥,但也正是这种好冒险的性格,带来了我的大起大落。NOIP2021 和 NOI2022,因为心态上太过强求,过分激进,我在决策时头脑一热,就触发了惨剧。我引以为傲的优点变成了死穴,平时的模拟赛不会暴露,可在那些决定命运的大考上,在比赛趋近白热化,当我孤注一掷之时,它就是那枚定时炸弹。明明实力俱备,却因为心态和失误将金牌拱手让人,这是最令我痛苦和无法接受的事实。

后来我逐渐明白:心态也是实力的一部分。我最大的敌人不是切题如麻的对手,不是停滞不前的实力,而是我的意识和人性,是克服自己——这贯穿一生的课题。

这不是一句华而不实的名言,也不是只需勇往直前,不畏险阻的励志故事,而是在那复杂多变的解题状况下与本能与时间的博弈,是自我修行过程中悟得的那种微妙而准确的对内心的理解与控制。

Finally, I made it.

NOI2023“我与 NOI”的演讲活动上,skc 讲述了他从初三到高二的心理历程。尽管与我经历的险阻与挫折不同,但在最后,从那位从未共同交流训练过的对手的口中,我听到了一句在耳边回响过无数次的,熟悉的话语:

拿到自己该拿的分。

当一名 OIer 摆脱了贪婪、侥幸、冲动和自负,能在赛场上处变不惊地发挥出自己最真实的水平,他就从稚拙变得成熟,从赌徒变成一名真正的选手,他就将命运紧握在了自己的手中。最终,他将在顶峰与那群人会聚。

OI,是时间的结晶,是成长的故事。

时间终究是一去不复返了。

我从未后悔走上 OI 这条路。但假如时间能重来一次,我还会选择它吗?

我不敢肯定。

我曾经练过 ZJ 2021 年高考卷作文,关于得与失。我的标题是《其实无谓得失,人生在于奋斗》,其中一段是这样写的:

当得失降临时,我们该如何面对?有人说,得失是新的起点;有人说,得失是一个阶段的终结。在我眼里,得失不是起跑线,更不是目的地,它只是人生道路上的起起伏伏,曲曲折折。有人倒在上坡,他们因失而放弃,就再也不敢爬起;有的人摔在下坡,他们被得迷住了双眼,停止前行的步伐。有的人心怀远方,他们知道,脚下的曲折是警示,是磨练,是“所以动心忍性,曾益其所不能”,而绝不是苟且安身之所。他们的征途,是星辰大海。

那时的我以为,所谓得失只是利益上的盈亏和事业上的成败——长风破浪会有时,但定能千金散尽还复来。可如今走过青春的半程,回首 OI 带来的得失,我意识到,人生历程的得失是无法逆转的,更是无法衡量的。

那时的我以为,只要守住自己的初心,知行合一,勇敢地大步向前做自己,就定能到达向往的彼岸。可如今体验了斗争与绝望,扪心自问,我开始明白,在残酷现实的飓风之下,没有人能幸免于违心的妥协与让步,只有把那份冲动一层一层深深地埋入心底,闪烁着的希望越发孱弱而渺小。

有梦,肯奋斗,这固是不凡的品格;然倘若一个人为了唯一的终生的奋斗,逼着自己变得刻板,走向精神的极端,放弃了生活,放弃了亲情、友情和爱情,放弃了快乐与积极阳光,放弃了爱好,放弃了自我的其余潜能,放弃了体验与经历这个世界、这个自然、这些社会、这些文化的其他方方面面,那样的人生岂不为一束苍白的火焰、一株皱瘪的干花?那样的人还何以为人呢?

我不愿成为一个符号。

可那些沉重的代价,已深深地烙印在了我的生命中。

思来想去,如果我在那岔路口选择了另一个方向,就真能度过无怨无悔的六年,乃至未来吗?

答案是显而易见的。

我总是那么完美主义,希望自己所经历的都没有徒劳,没有缺憾,没有剑走偏锋,没有事与愿违。可我何以改变裹挟着自己的环境,这世上又怎会真正存在一条理想当中的路呢?

在这即将结束的部分,我想对自己说:不要再总是回头了,你所经历的都值得。

NOI2023 的开幕式后,刚拍了集体照。在报告厅里徘徊的我,微微听见有旋律从门外流淌进来,便顺着阶梯向上走。外面是晴天,一切都涂上了一层金色,斑驳的红砖地上叶影摇曳,日光照进玻璃房,一名志愿者学生借门旁的钢琴弹奏着久石让的《君をのせて》和《あの夏へ》,琴声回响,空灵的音符将我的思绪牵向远方。

我带着对世界的好奇来到人间,至今已度过了 18 个夏天。记忆中的一幕幕,晚霞洒下的波光,雨雾笼罩的城市,阳光下的汗水与笑靥,黑夜中的荧幕与泪花……我喜欢伸手去抓那些瞬息,如同儿时在自行车道上撩蜻蜓,挥起网兜,它们便闪开去;我接着向前奔跑四顾,却发现它们仍振着翅盘旋,与我一同前进。后来,雨夜到来了,它们化作萤火虫萦回在身边,使我不被黑暗吞噬。不久后,霞光又将染上地平线,可来时的路已在澄澈的积水中隐去,那些存在已幻化成风,留下茕茕孑立的我。我将去向何方?我又能再经历几个如约而至的夏天?只有在这水天一色之间,怀揣着悸动而期冀的心,紧攥着光阴流转的印记,走向天际,去拥抱,那永恒的未知。

我又想起电影中那个夏天,熟悉的旋律再次响起,白龙与千寻在石阶上告别,白龙说的最后一句话是:

さあ、行きな。振り向かないで。

好了,去吧。不要回头哦。

是的,要带上那些祝福与回忆,更有力量地活下去。

——这不也正是回忆录的意义吗?

最后,我想以这首歌的歌词作为结尾,也是它在我 OI 那些最黑暗的时刻给了我走下去的精神力量。

『いつも何度でも』

詞:覚和歌子 曲:木村弓

呼んでいる 胸のどこか奥で

いつも心踊る 夢を見たい

悲しみは数え切れないけれど

その向こうできっと あなたに会える

繰り返す過ちの その度 人は

ただ青い空の 青さを知る

果てしなく 道は続いて見えるけれど

この両手は 光を抱ける

さよならの時の 静かな胸

ゼロになる体が 耳を澄ませる

生きている不思議 死んでいく不思議

花も風も街も 皆同じ

呼んでいる 胸のどこか奥で

いつも何度でも 夢を描こう

悲しみの数を 言い尽くすより

同じ唇で そっと歌おう

閉じていく思い出の その中にいつも

忘れたくない 囁きを聞く

粉々に砕かれた 鏡の上にも

新しい景色が 映される

始まりの朝の 静かな窓

ゼロになる体 充たされてゆけ

海の彼方には もう探さない

輝く物は いつもここに

私の中に 見つけられたから

动笔于 2023.8.3

初稿完成于 2024.2.8

第一次修改完成于 2024.9.17

感谢 zrz 帮忙审稿

第二次修改完成于 2025.2.5